2010關渡雙年展--記憶的總和

2010.10.08~2010.12.26

09:00 - 17:00

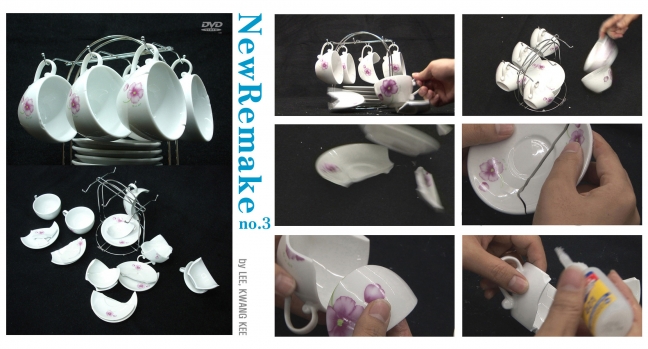

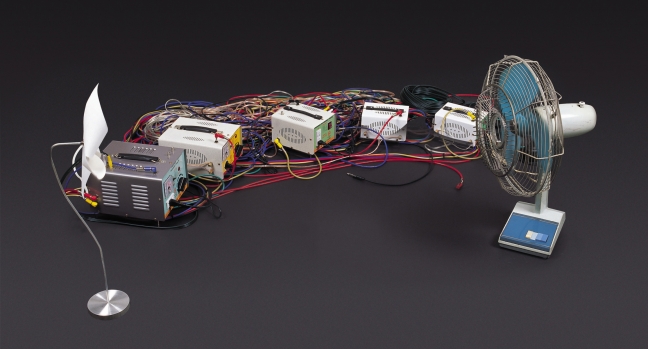

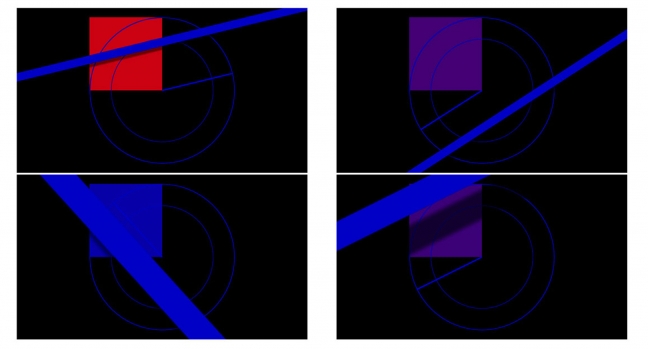

「PLUS / 記憶的總和」展覽簡介: 2010年關渡雙年展以「PLUS / 記憶的總和」為題,匯集亞洲各國的藝術家與策展人,於關渡美術館進行一場跨領域、跨地域、跨媒材的藝術展演。延續首屆關渡雙年展的運作模式,本屆展覽由國內知名學者、策展人組成的諮詢委員會推薦9位(組)亞洲不同區域的藝術家,透過藝術家推薦各自的策展人及藝評人,齊聚於關渡美術館,限地創作(site-specific)9組精彩的作品,期待以不同的展覽策略創造出更直接而深刻的文化交流經驗,並將觀眾的視線重新聚焦於向來被空泛策展議題所掩沒的創作者與作品本身。 「記憶」涵括過去、現在與未來時空,敘述著個人與群體的內在與外在世界,它是許多事件與物質存在的心理與思想反映,常以各種方式啟發藝術創作者的靈感。此次展覽邀請到來自印尼的藝術家強派特.庫斯納托(Jompet Kuswidananto),以《幽靈戰爭》(War of Ghost)中令人悚然的隱形士兵群像反映出爪哇島複雜而多樣的戰略地位與歷史情結,越南藝術家群則透過錄像作品重新觀看這個國家經歷過的殖民、戰爭、分裂與獨立。韓國藝術家李光基用破壞、重建的手法諷刺盲目的威權與社會價值,而同為台灣的藝術家,杜珮詩以動畫描繪虛構敘事下當代生活荒謬的淺碟文化特質,邱昭財則以兩把巨型的疲軟步槍嘲諷曾經矢志對立、不共戴天的國家、時代,乃至於個人。中國大陸藝術家宋冬以影像記錄著一個個不間斷的記憶瞬間與痕跡,日本藝術家米田知子以一個月的時間研究拍攝台北的日式建築群,企圖捕捉塵封下曾有的歷史。泰國藝術家尤莉.坎薩庫(Yuree Kensaku)以現場創作的巨大壁畫重述記憶中的幻想片段,新加坡藝術家群則建造了一座迷宮般的《歧路花園》(The Garden of Forking Paths)讓觀眾流連忘返於其間。 本展以「記憶的總和」為方向,期望透過藝術家的手與眼,為我們開展出更深刻而多樣性的記憶層次與創作相關的衍繹文本。 作品簡介: Tomoko Toneda 米田知子 Japan 日本 歷史的亡靈 Phantoms of History 米田知子的攝影作品,具體呈現出不被歷史學家記載、匿名的個人存在與其感情及吶喊,它們存在於作為社會事實的歷史邊緣與隙縫中,但是,大部分的情況下,作品的表現並沒有透過某些具體的人物形象。就彷彿是透過鏡頭,被相片的形象所擷取的空間,她和那空間中的亡靈之間的對話。我們甚至可以稱之為「不可視的歷史亡靈」。這讓我們加深對於所謂集體記憶之歷史細節之意識,更讓我們聯想到個人實際體驗的歷史,同時,更因為不受到具體人物形象之限制,她的作品讓我們再次體認到「這些事件其實有可能發生在我們任何一個人身上」這個客觀性。 如果說對於歷史學家而言歷史就是「歷史學家與事實之間,毫不間斷的相互作用之過程,也是當下與過往之間那永無終止的對話」的話,那麼對於米田知子而言,她的創作就是,藝術家、作為社會事實的歷史、集體記憶,以及和這些並列的特定個人或不具名多數個人的歷史,這些要素之間連續的相互作用之過程。透過米田的作品,我們被吸引進當下與過往之間永無終止的對話之中。而與存在於當下與過往之間的歷史亡靈的對話,除了讓我們再度思考過去之外,更讓我們思考人類存在的意義,透過作品中她的視線,更進一步讓我們看見那對於未來的眺望。 / 片岡真實 (節錄) Jompet Kuswidananto 強派特.庫斯納托 »Indonesia 印尼 記憶的建構 / 重建 (Re)Constructing Body of Memory 強派特.庫斯納托的作品,反映了印尼人(特別是爪哇人)的認同。爪哇對他來說是一個特別的例子,尤其因為其民族的複雜性和多樣性,這反映出印尼的人們從古早以來就對新文化事物帶著開放的態度。 強派特追溯爪哇文化的源頭和它與其他文化交會,創作了幾個系列的雕塑裝置,例如《爪哇的機器:走馬燈》(Java’s Machine: Phantasmagoria)以及這次「關渡雙年展」中展出的作品。他現在對與當代社會有關的認同議題有興趣,這些當代議題的閱讀,也可以藉由探討過去是如何重構來進行。這些原本互相衝突對立的議題,現在已形成平等或互補並列的關係。有些議題在以往衝突不斷但今天則被接納了,對此強派特很有探究的興趣。特別是在「個人與公眾」(the individuals and the public),「現在與過去」(the present and the past),「本質論與策略性」(the essentialist and the strategic)的範疇。《幽靈戰爭》(War of Ghost)這部作品也可以更進一步看作是構成強派特這位藝術家思想的旅程,探討根源以及文化如何演進,同時我們也可以藉此看出爪哇文化本身的旅程。/ 艾麗雅‧絲瓦思蒂卡 (節錄) Lee Kwang-Kee 李光基 »Korea 韓國 美的新定義 NewRemake 維納斯超越了時代,被認為是美的絕對基準,以八等身的完美比例,在視覺上展露出絕佳的S曲線(contra post);她戲劇性的姿態和面部表情,不論從哪個角度欣賞,都美得無可挑剔,卻又帶點違和的緊張感。各式各樣對於維納斯的神秘與美感的詮釋充塞坊間,比起現實的美,維納斯所具有之理想的、絕對的美,在各種廣告中甚至成了諷刺性的角色,超越了東西方美的基準。在這個充斥著整形美人,甚至被戲稱為整形王國的環境裡,不論男女老少,都掛著雷同的表情和人工笑容。儘管有些個案因為手術副作用而必須一輩子生活在黑暗中,整型依然是蔓延開來的流行,這是讓人非常憂慮的事實。李光基揭露了這個缺乏獨特個性、只允許特定美感存在的現實,而這也是他選擇維納斯作為本次展覽主題的原因。李光基就像製作其他《NewRemake》作品一樣,將石膏像摔碎後再重新黏合,而在這個過程中,他揭露了盤據在這個不知廉恥的整形共和國內的各種政治、道德、倫理問題,甚至深入探討個人、社會在內心深處對於整型的看法。因此,這可稱作是一幅諷刺人類道德、倫理與懦弱感的心理風景畫。 / 朴天男 (節錄) Vertical Submarine 垂直潛水艇 »Singapore 新加坡 無限可能和歧路花園 Of Infinite Possibilities and The Garden of Forking Paths 《歧路花園》這件作品是受阿根廷作家喬治.路易斯.波赫士 (Jorge Luis Borges) 的同名短篇小說所引發的靈感。這篇波赫士式的多元面向小說,由複雜的觀念和多重敘事的手法組合而成,具有數個實體的、隱寓的和象徵式的迷宮,故事裡有兩個特別的觀點和我們的作品相關。第一是讀者,書中人物余准博士(Dr. Yu Tsun,原為英文教授)所寫的「歷史文件」的讀者,被置於一個間諜戰裡,故事裡的場景和人物都是有寓意的角色,又像是等待破解的密碼。舉例而言,在故事的結尾,身為德國間諜的余准博士,必須謀殺一位漢學家史帝芬.艾伯特(Stephen Albert),他安排跟後者會面,以便取得消息,通知柏林方面,德國該攻打哪個城市。第二,場景在中國,將讀者引到一個由余准的曾祖父彭崔(Ts´ui Pen)所建造的如迷宮般的花園;彭崔是清朝的作家和官員,花了十三年的時間撰寫一部小說,卻沒有完成,只留下散亂不完整的手稿,使得這個計畫和故事留下了無限的可能性。如同故事裡提到的象徵式的和真實的迷宮,這個故事都有許多曲折和轉換,就好像有無限的關連產生多重的反射。/ 陳維德 (節錄) Song Dong 宋冬 »China 中國 藝術就是生活 Art is Life 藝術家宋冬作品的特徵在於:他根據個人生存的記憶與經驗,將中國改革開放後社會轉型的急劇變化現象,與他汪洋恣肆的想像力結合起來,並充分顯示了他創作的才華和他利用多種媒介自由穿越各種界限的能力。宋冬的作品有一種智性的品質,他顛覆了日常生活經驗的過度糾纏,將所有的常識性邏輯直接呈現出來,逃離了理性成分對表達的制約。於是我們看到他在藝術與生活之間的自由穿梭與重疊,浮生、浮世的客觀現實生活與精神幻象頻繁地交織在一起,形成了某種看似淩亂無序的生存景觀。在他藝術方法的轉化過程中,虛擬的真實通過變異的形象穿越了真實與虛構的二元對立,瑰奇的想像力使得時間與空間之間、歷史人物與現時人物之間出現了一種混雜、微妙的關係。什麼是真實?什麼是表現等等這些問題都在幾乎虛擬的形象之中淹沒了。從而,顯示了他的創作跨出了對於「似真性」的追求之後,在一個新的語境中的自由穿越與拼合,凸現了一種「不確定性」的作用,一種無法把握的無限的變動,重構出藝術與生活的「本來面目」。其實,這種帶有禪宗意味的「不確定性」,對於宋冬來說絕不是一種形式,而是一種具體對生活與藝術的態度和立場。其現實意義不是在對應的現實關係中去尋找,而是在一種既往的形象中尋找現實對它的投影。/ 馮博一 (節錄) Chiu Chao-Tsai 邱昭財 »Taiwan 台灣 不是在冷戰前線 Not On the Front Lines of the Cold War 當我們為藝術家的《疲軟世界》作品上緊發條,由於金屬物料的彈性張力,這兩個黝黑的雕塑物件將扯動出一點點刺耳的聲音,之後當我們鬆開雙手,兩座高達三公尺的巨型步槍竟逐漸彎折,擬人化地表現出一副彎腰鞠躬的恭敬模樣─觀眾,藉由如此積極的介入,卻產生如此荒謬的景象,這使得他們不禁發出笑聲,這種笑聲來自詫異,並動搖了我們熟悉的想像慣性,如果這兩把隸屬不同「冷戰」陣營的自動步槍曾經暗示某種文化批判意涵,在《疲軟世界:M16 & AK47》為觀眾所提供的訕笑聲音中,卻不斷地為之懸置,甚至向後隱退直至空無。 當「2010關渡雙年展」以「記憶的總和」為名來連結亞洲各地青年藝術家,邱昭財的《疲軟世界:M16 & AK47》或許在某種象徵層次上,指向了冷戰的二元對立情勢,以及位於亞洲這個作為冷戰前線的殖民地經驗─但就像這兩隻高挺、紀念碑式的自動步槍向我們傾斜彎折時所誘發出的笑聲,我們之所以對它感到親近,並不是因為這些更多地在好萊塢電影中出現的武器為觀眾預留了多少潛在的批判空間,或殖民地經驗如何轉譯為這個尷尬區域的「記憶總和」,更多的是,它機械化的動作就是我們每天幹的勾當。 / 簡子傑 (節錄) Tu Pei-Shih 杜珮詩 »Taiwan 台灣 虛構敘事下的當代生活 Contemporary Life Under Fictional Narratives 杜:您看過宋澤萊的小說《廢墟台灣》嗎?這個小說虛構了2010年台灣因核電廠爆炸而淪為廢墟,人們生活在極權的體制下,但島上的人對一切並沒有太大的感覺之狀態,可否分享您的讀後感想? 陳:很久以前讀過。《廢墟台灣》有其書寫年代(台灣80年代)與社會文化的印記,但核能安全始終對海島、幅員小的台灣是個疑慮,綠色Formosa與核能形成一種並置的危機影像,映入眼簾。另一個想法是比核災的廢墟更為根本,像是台灣島被廢棄,或地緣變得不重要,主體存在狀態的失落,如產業外移到中國,淪為他國的軍事基地、垃圾場、渡假區或轉運站等「去在地化」的「非地方」(non-place)。或者,它變得面貌模糊,像是退回到16世紀以前還沒進入世界史的島嶼狀態,文明成為它的蠻荒史前史,是它在生態上僅有的救贖。不過,《廢墟台灣》讓我真正感興趣的地方是危機狀態的製造,並在大敘事之外,一些小敘事的危機多樣性與發明性,當中包括解除危機的措施;事實上,對於這些製造與解除,所謂在地的文化邏輯及症狀就運作其中。廢墟,難不成也應以「後設」的視角去讀它,去問事物是如何淪為廢墟,是如何取得廢墟的含義,一個所謂的「後設廢墟」(meta-ruin)便是這樣被提出來。/ 杜珮詩、陳泰松 (節錄) Nguyen Minh Phuoc×Nguyen Trinh Thi×The Propeller Group 阮明福×阮純詩×螺旋槳團體 »Vietnam 越南 夢境、循環與混沌 Dreams, Cycles and Chaos 今日的越南,有創意的思想家逐漸增加,他們用自己的方式到國外留學,再懷抱著熱忱回去,開始發展自己的藝術論述。阮明福(Nguyen Minh Phuoc)、阮純詩(Nguyen Trinh Thi) 和「螺旋槳團體」(The Propeller Group)的作品,透過商業的色彩和大眾媒體、文學才子和具爭議性的軍隊角色等,讓我們看到他們以不同的想法重新形塑的越南歷史。 《紅色練習曲》(Red Etude)裡,阮明福試著提出越南軍隊還殘留著的權力象徵,它記錄了越南的歷史命運─一直因服從外國勢力的利益而苦惱,乃至每一次越南贏得獨立,都必須付出鉅大的犧牲和生命的代價。 在《冬去春來》(Spring Comes Winter After)裡,我們看到了拉達(Le Dat)的葬禮,這位越南詩人曾參與了1950年代北越的文學和知識界的異議運動,他具挑釁的文章默默地散佈民主和人權的觀念,越南共產黨政府不只一次把他送去勞改營再教育,阮純詩以緩慢的倒轉方式,恭敬地將他回復到年輕的歲月。 「螺旋槳團體」組合了三位視覺藝術家:阮俊(Tuan Andrew Nguyen)、伏南叔何(Phu Nam Thuc Ha)、和麥特.路瑟羅(Matt Luceo),拍攝電視劇、電影和網路,儘可能地讓他們要傳遞的訊息看來很吸引人,被普羅大眾喜歡。《瓷器:預告片》(Porcelain:The Trailer)是他們最近和丹麥團隊「超級彈性」(Superflex)合作的作 Yuree Kensaku 尤莉.坎薩庫 »Thailand 泰國 虛飾的純真 Deceptive Simplicity 坎薩庫的繪畫並不是故事性的插畫,相反地,圖像與文字(已轉換和變形在圖像中)是經過重新組合、建構後,賦予畫面一個新的敘事意義。坎薩庫將繪畫創造出兩種不同層次的敘事方式─故事/語言、圖像和文字;多種圖像與語言交互運用的做法,和她的故事之間的關係,是她藝術創作最核心的部份。坎薩庫畫作裡運用的語言,既是她作品迷人的特質,同時,卻也是解讀她作品訊息的障礙。 坎薩庫作品豐富的色彩、平塗式的畫風,確實包含多重層次的時間與記憶,這些時段並沒有以前後順序組合而成,導致這些記憶是無法被敘述的。再換一個方式來解釋,那些畫中的回憶,並沒能說出它自己(原始)的故事,也並不能真正代表它們自己,僅具有參考的功能,就像是個前往另一個故事的中途站。這一切說明,都顯示了坎薩庫的繪畫,並沒有看起來那麼單純而容易解讀。畫面充滿色彩的可愛風,僅是一個幻象,誘使觀者忽略她畫中帶有的激動與暴烈。她將記憶視覺化的處理過程,和運用的手法,使觀者很難解讀她想要傳達的訊息。在色彩、非寫實的構圖下,坎薩庫將真實的自我,隱匿在那些個人生活歷史的虛假陰影下。 / 唐娜維‧恰卜瑞蒂 (節錄)

「PLUS / 記憶的總和」展覽簡介: 2010年關渡雙年展以「PLUS / 記憶的總和」為題,匯集亞洲各國的藝術家與策展人,於關渡美術館進行一場跨領域、跨地域、跨媒材的藝術展演。延續首屆關渡雙年展的運作模式,本屆展覽由國內知名學者、策展人組成的諮詢委員會推薦9位(組)亞洲不同區域的藝術家,透過藝術家推薦各自的策展人及藝評人,齊聚於關渡美術館,限地創作(site-specific)9組精彩的作品,期待以不同的展覽策略創造出更直接而深刻的文化交流經驗,並將觀眾的視線重新聚焦於向來被空泛策展議題所掩沒的創作者與作品本身。 「記憶」涵括過去、現在與未來時空,敘述著個人與群體的內在與外在世界,它是許多事件與物質存在的心理與思想反映,常以各種方式啟發藝術創作者的靈感。此次展覽邀請到來自印尼的藝術家強派特.庫斯納托(Jompet Kuswidananto),以《幽靈戰爭》(War of Ghost)中令人悚然的隱形士兵群像反映出爪哇島複雜而多樣的戰略地位與歷史情結,越南藝術家群則透過錄像作品重新觀看這個國家經歷過的殖民、戰爭、分裂與獨立。韓國藝術家李光基用破壞、重建的手法諷刺盲目的威權與社會價值,而同為台灣的藝術家,杜珮詩以動畫描繪虛構敘事下當代生活荒謬的淺碟文化特質,邱昭財則以兩把巨型的疲軟步槍嘲諷曾經矢志對立、不共戴天的國家、時代,乃至於個人。中國大陸藝術家宋冬以影像記錄著一個個不間斷的記憶瞬間與痕跡,日本藝術家米田知子以一個月的時間研究拍攝台北的日式建築群,企圖捕捉塵封下曾有的歷史。泰國藝術家尤莉.坎薩庫(Yuree Kensaku)以現場創作的巨大壁畫重述記憶中的幻想片段,新加坡藝術家群則建造了一座迷宮般的《歧路花園》(The Garden of Forking Paths)讓觀眾流連忘返於其間。 本展以「記憶的總和」為方向,期望透過藝術家的手與眼,為我們開展出更深刻而多樣性的記憶層次與創作相關的衍繹文本。 作品簡介: Tomoko Toneda 米田知子 Japan 日本 歷史的亡靈 Phantoms of History 米田知子的攝影作品,具體呈現出不被歷史學家記載、匿名的個人存在與其感情及吶喊,它們存在於作為社會事實的歷史邊緣與隙縫中,但是,大部分的情況下,作品的表現並沒有透過某些具體的人物形象。就彷彿是透過鏡頭,被相片的形象所擷取的空間,她和那空間中的亡靈之間的對話。我們甚至可以稱之為「不可視的歷史亡靈」。這讓我們加深對於所謂集體記憶之歷史細節之意識,更讓我們聯想到個人實際體驗的歷史,同時,更因為不受到具體人物形象之限制,她的作品讓我們再次體認到「這些事件其實有可能發生在我們任何一個人身上」這個客觀性。 如果說對於歷史學家而言歷史就是「歷史學家與事實之間,毫不間斷的相互作用之過程,也是當下與過往之間那永無終止的對話」的話,那麼對於米田知子而言,她的創作就是,藝術家、作為社會事實的歷史、集體記憶,以及和這些並列的特定個人或不具名多數個人的歷史,這些要素之間連續的相互作用之過程。透過米田的作品,我們被吸引進當下與過往之間永無終止的對話之中。而與存在於當下與過往之間的歷史亡靈的對話,除了讓我們再度思考過去之外,更讓我們思考人類存在的意義,透過作品中她的視線,更進一步讓我們看見那對於未來的眺望。 / 片岡真實 (節錄) Jompet Kuswidananto 強派特.庫斯納托 »Indonesia 印尼 記憶的建構 / 重建 (Re)Constructing Body of Memory 強派特.庫斯納托的作品,反映了印尼人(特別是爪哇人)的認同。爪哇對他來說是一個特別的例子,尤其因為其民族的複雜性和多樣性,這反映出印尼的人們從古早以來就對新文化事物帶著開放的態度。 強派特追溯爪哇文化的源頭和它與其他文化交會,創作了幾個系列的雕塑裝置,例如《爪哇的機器:走馬燈》(Java’s Machine: Phantasmagoria)以及這次「關渡雙年展」中展出的作品。他現在對與當代社會有關的認同議題有興趣,這些當代議題的閱讀,也可以藉由探討過去是如何重構來進行。這些原本互相衝突對立的議題,現在已形成平等或互補並列的關係。有些議題在以往衝突不斷但今天則被接納了,對此強派特很有探究的興趣。特別是在「個人與公眾」(the individuals and the public),「現在與過去」(the present and the past),「本質論與策略性」(the essentialist and the strategic)的範疇。《幽靈戰爭》(War of Ghost)這部作品也可以更進一步看作是構成強派特這位藝術家思想的旅程,探討根源以及文化如何演進,同時我們也可以藉此看出爪哇文化本身的旅程。/ 艾麗雅‧絲瓦思蒂卡 (節錄) Lee Kwang-Kee 李光基 »Korea 韓國 美的新定義 NewRemake 維納斯超越了時代,被認為是美的絕對基準,以八等身的完美比例,在視覺上展露出絕佳的S曲線(contra post);她戲劇性的姿態和面部表情,不論從哪個角度欣賞,都美得無可挑剔,卻又帶點違和的緊張感。各式各樣對於維納斯的神秘與美感的詮釋充塞坊間,比起現實的美,維納斯所具有之理想的、絕對的美,在各種廣告中甚至成了諷刺性的角色,超越了東西方美的基準。在這個充斥著整形美人,甚至被戲稱為整形王國的環境裡,不論男女老少,都掛著雷同的表情和人工笑容。儘管有些個案因為手術副作用而必須一輩子生活在黑暗中,整型依然是蔓延開來的流行,這是讓人非常憂慮的事實。李光基揭露了這個缺乏獨特個性、只允許特定美感存在的現實,而這也是他選擇維納斯作為本次展覽主題的原因。李光基就像製作其他《NewRemake》作品一樣,將石膏像摔碎後再重新黏合,而在這個過程中,他揭露了盤據在這個不知廉恥的整形共和國內的各種政治、道德、倫理問題,甚至深入探討個人、社會在內心深處對於整型的看法。因此,這可稱作是一幅諷刺人類道德、倫理與懦弱感的心理風景畫。 / 朴天男 (節錄) Vertical Submarine 垂直潛水艇 »Singapore 新加坡 無限可能和歧路花園 Of Infinite Possibilities and The Garden of Forking Paths 《歧路花園》這件作品是受阿根廷作家喬治.路易斯.波赫士 (Jorge Luis Borges) 的同名短篇小說所引發的靈感。這篇波赫士式的多元面向小說,由複雜的觀念和多重敘事的手法組合而成,具有數個實體的、隱寓的和象徵式的迷宮,故事裡有兩個特別的觀點和我們的作品相關。第一是讀者,書中人物余准博士(Dr. Yu Tsun,原為英文教授)所寫的「歷史文件」的讀者,被置於一個間諜戰裡,故事裡的場景和人物都是有寓意的角色,又像是等待破解的密碼。舉例而言,在故事的結尾,身為德國間諜的余准博士,必須謀殺一位漢學家史帝芬.艾伯特(Stephen Albert),他安排跟後者會面,以便取得消息,通知柏林方面,德國該攻打哪個城市。第二,場景在中國,將讀者引到一個由余准的曾祖父彭崔(Ts´ui Pen)所建造的如迷宮般的花園;彭崔是清朝的作家和官員,花了十三年的時間撰寫一部小說,卻沒有完成,只留下散亂不完整的手稿,使得這個計畫和故事留下了無限的可能性。如同故事裡提到的象徵式的和真實的迷宮,這個故事都有許多曲折和轉換,就好像有無限的關連產生多重的反射。/ 陳維德 (節錄) Song Dong 宋冬 »China 中國 藝術就是生活 Art is Life 藝術家宋冬作品的特徵在於:他根據個人生存的記憶與經驗,將中國改革開放後社會轉型的急劇變化現象,與他汪洋恣肆的想像力結合起來,並充分顯示了他創作的才華和他利用多種媒介自由穿越各種界限的能力。宋冬的作品有一種智性的品質,他顛覆了日常生活經驗的過度糾纏,將所有的常識性邏輯直接呈現出來,逃離了理性成分對表達的制約。於是我們看到他在藝術與生活之間的自由穿梭與重疊,浮生、浮世的客觀現實生活與精神幻象頻繁地交織在一起,形成了某種看似淩亂無序的生存景觀。在他藝術方法的轉化過程中,虛擬的真實通過變異的形象穿越了真實與虛構的二元對立,瑰奇的想像力使得時間與空間之間、歷史人物與現時人物之間出現了一種混雜、微妙的關係。什麼是真實?什麼是表現等等這些問題都在幾乎虛擬的形象之中淹沒了。從而,顯示了他的創作跨出了對於「似真性」的追求之後,在一個新的語境中的自由穿越與拼合,凸現了一種「不確定性」的作用,一種無法把握的無限的變動,重構出藝術與生活的「本來面目」。其實,這種帶有禪宗意味的「不確定性」,對於宋冬來說絕不是一種形式,而是一種具體對生活與藝術的態度和立場。其現實意義不是在對應的現實關係中去尋找,而是在一種既往的形象中尋找現實對它的投影。/ 馮博一 (節錄) Chiu Chao-Tsai 邱昭財 »Taiwan 台灣 不是在冷戰前線 Not On the Front Lines of the Cold War 當我們為藝術家的《疲軟世界》作品上緊發條,由於金屬物料的彈性張力,這兩個黝黑的雕塑物件將扯動出一點點刺耳的聲音,之後當我們鬆開雙手,兩座高達三公尺的巨型步槍竟逐漸彎折,擬人化地表現出一副彎腰鞠躬的恭敬模樣─觀眾,藉由如此積極的介入,卻產生如此荒謬的景象,這使得他們不禁發出笑聲,這種笑聲來自詫異,並動搖了我們熟悉的想像慣性,如果這兩把隸屬不同「冷戰」陣營的自動步槍曾經暗示某種文化批判意涵,在《疲軟世界:M16 & AK47》為觀眾所提供的訕笑聲音中,卻不斷地為之懸置,甚至向後隱退直至空無。 當「2010關渡雙年展」以「記憶的總和」為名來連結亞洲各地青年藝術家,邱昭財的《疲軟世界:M16 & AK47》或許在某種象徵層次上,指向了冷戰的二元對立情勢,以及位於亞洲這個作為冷戰前線的殖民地經驗─但就像這兩隻高挺、紀念碑式的自動步槍向我們傾斜彎折時所誘發出的笑聲,我們之所以對它感到親近,並不是因為這些更多地在好萊塢電影中出現的武器為觀眾預留了多少潛在的批判空間,或殖民地經驗如何轉譯為這個尷尬區域的「記憶總和」,更多的是,它機械化的動作就是我們每天幹的勾當。 / 簡子傑 (節錄) Tu Pei-Shih 杜珮詩 »Taiwan 台灣 虛構敘事下的當代生活 Contemporary Life Under Fictional Narratives 杜:您看過宋澤萊的小說《廢墟台灣》嗎?這個小說虛構了2010年台灣因核電廠爆炸而淪為廢墟,人們生活在極權的體制下,但島上的人對一切並沒有太大的感覺之狀態,可否分享您的讀後感想? 陳:很久以前讀過。《廢墟台灣》有其書寫年代(台灣80年代)與社會文化的印記,但核能安全始終對海島、幅員小的台灣是個疑慮,綠色Formosa與核能形成一種並置的危機影像,映入眼簾。另一個想法是比核災的廢墟更為根本,像是台灣島被廢棄,或地緣變得不重要,主體存在狀態的失落,如產業外移到中國,淪為他國的軍事基地、垃圾場、渡假區或轉運站等「去在地化」的「非地方」(non-place)。或者,它變得面貌模糊,像是退回到16世紀以前還沒進入世界史的島嶼狀態,文明成為它的蠻荒史前史,是它在生態上僅有的救贖。不過,《廢墟台灣》讓我真正感興趣的地方是危機狀態的製造,並在大敘事之外,一些小敘事的危機多樣性與發明性,當中包括解除危機的措施;事實上,對於這些製造與解除,所謂在地的文化邏輯及症狀就運作其中。廢墟,難不成也應以「後設」的視角去讀它,去問事物是如何淪為廢墟,是如何取得廢墟的含義,一個所謂的「後設廢墟」(meta-ruin)便是這樣被提出來。/ 杜珮詩、陳泰松 (節錄) Nguyen Minh Phuoc×Nguyen Trinh Thi×The Propeller Group 阮明福×阮純詩×螺旋槳團體 »Vietnam 越南 夢境、循環與混沌 Dreams, Cycles and Chaos 今日的越南,有創意的思想家逐漸增加,他們用自己的方式到國外留學,再懷抱著熱忱回去,開始發展自己的藝術論述。阮明福(Nguyen Minh Phuoc)、阮純詩(Nguyen Trinh Thi) 和「螺旋槳團體」(The Propeller Group)的作品,透過商業的色彩和大眾媒體、文學才子和具爭議性的軍隊角色等,讓我們看到他們以不同的想法重新形塑的越南歷史。 《紅色練習曲》(Red Etude)裡,阮明福試著提出越南軍隊還殘留著的權力象徵,它記錄了越南的歷史命運─一直因服從外國勢力的利益而苦惱,乃至每一次越南贏得獨立,都必須付出鉅大的犧牲和生命的代價。 在《冬去春來》(Spring Comes Winter After)裡,我們看到了拉達(Le Dat)的葬禮,這位越南詩人曾參與了1950年代北越的文學和知識界的異議運動,他具挑釁的文章默默地散佈民主和人權的觀念,越南共產黨政府不只一次把他送去勞改營再教育,阮純詩以緩慢的倒轉方式,恭敬地將他回復到年輕的歲月。 「螺旋槳團體」組合了三位視覺藝術家:阮俊(Tuan Andrew Nguyen)、伏南叔何(Phu Nam Thuc Ha)、和麥特.路瑟羅(Matt Luceo),拍攝電視劇、電影和網路,儘可能地讓他們要傳遞的訊息看來很吸引人,被普羅大眾喜歡。《瓷器:預告片》(Porcelain:The Trailer)是他們最近和丹麥團隊「超級彈性」(Superflex)合作的作 Yuree Kensaku 尤莉.坎薩庫 »Thailand 泰國 虛飾的純真 Deceptive Simplicity 坎薩庫的繪畫並不是故事性的插畫,相反地,圖像與文字(已轉換和變形在圖像中)是經過重新組合、建構後,賦予畫面一個新的敘事意義。坎薩庫將繪畫創造出兩種不同層次的敘事方式─故事/語言、圖像和文字;多種圖像與語言交互運用的做法,和她的故事之間的關係,是她藝術創作最核心的部份。坎薩庫畫作裡運用的語言,既是她作品迷人的特質,同時,卻也是解讀她作品訊息的障礙。 坎薩庫作品豐富的色彩、平塗式的畫風,確實包含多重層次的時間與記憶,這些時段並沒有以前後順序組合而成,導致這些記憶是無法被敘述的。再換一個方式來解釋,那些畫中的回憶,並沒能說出它自己(原始)的故事,也並不能真正代表它們自己,僅具有參考的功能,就像是個前往另一個故事的中途站。這一切說明,都顯示了坎薩庫的繪畫,並沒有看起來那麼單純而容易解讀。畫面充滿色彩的可愛風,僅是一個幻象,誘使觀者忽略她畫中帶有的激動與暴烈。她將記憶視覺化的處理過程,和運用的手法,使觀者很難解讀她想要傳達的訊息。在色彩、非寫實的構圖下,坎薩庫將真實的自我,隱匿在那些個人生活歷史的虛假陰影下。 / 唐娜維‧恰卜瑞蒂 (節錄)

參展藝術家

泰國 Yuree Kensaku 尤莉.坎薩庫 Ms.Thanavi Chotpradit 唐娜維‧恰卜瑞蒂 日本 米田知子 Tomoko Yoneda Mami Kataoka 片岡真實 越南 1. NguyenTrinh Thi 阮純詩 2. Nguyen Minh Phuoc 阮明福 3. The Propeller Group (Tuan Andrew Nguyen and Phu Nam Thuc Ha) 螺旋槳團體 Zoe Butt 佐依‧布特 台灣 邱昭財 Chiu Chao-Tsai 簡子傑 Jian Tsu-Chieh 台灣 杜珮詩 Tu Pei-Shih 陳泰松 Chen Tai-Sung 印尼 Jompet Kuswidananto 強派特.庫斯納托 Alia Swastika 艾麗雅‧絲瓦思蒂卡 中國 宋冬 Song Dong 馮博一 Feng Boyi 韓國 Lee Kwang Kee 李光基 Tcheon-Nahm Park 朴天男 新加坡 Vertical Submarine 垂直潛水艇 (Joshua Yang楊光榮, Justin Loke駱建偉, Fiona Koh許文綺) Eugene Tan 陳維德

參展藝術家

泰國 Yuree Kensaku 尤莉.坎薩庫 Ms.Thanavi Chotpradit 唐娜維‧恰卜瑞蒂 日本 米田知子 Tomoko Yoneda Mami Kataoka 片岡真實 越南 1. NguyenTrinh Thi 阮純詩 2. Nguyen Minh Phuoc 阮明福 3. The Propeller Group (Tuan Andrew Nguyen and Phu Nam Thuc Ha) 螺旋槳團體 Zoe Butt 佐依‧布特 台灣 邱昭財 Chiu Chao-Tsai 簡子傑 Jian Tsu-Chieh 台灣 杜珮詩 Tu Pei-Shih 陳泰松 Chen Tai-Sung 印尼 Jompet Kuswidananto 強派特.庫斯納托 Alia Swastika 艾麗雅‧絲瓦思蒂卡 中國 宋冬 Song Dong 馮博一 Feng Boyi 韓國 Lee Kwang Kee 李光基 Tcheon-Nahm Park 朴天男 新加坡 Vertical Submarine 垂直潛水艇 (Joshua Yang楊光榮, Justin Loke駱建偉, Fiona Koh許文綺) Eugene Tan 陳維德

相關專文

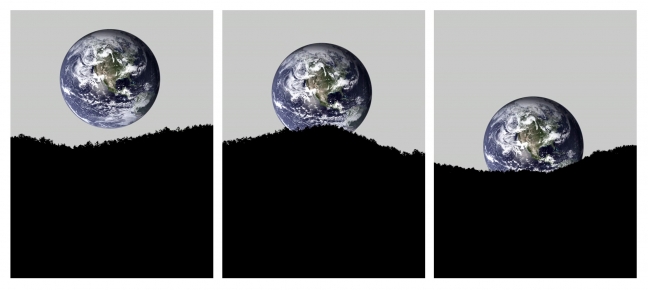

歷史學者愛德華·霍列特·卡爾(Edward Hallett Carr)曾說過:「歷史就是歷史學家與事實之間,毫不間斷的相互作用之過程,也是當下與過往之間那永無終止的對話。」同時,他也道出了疑問:「歷史上的事實,到底何種程度是屬於個人的事實?何種程度又是屬於社會性的事實呢?」 從社會性的事實這一個觀點來看歷史的話,社會的發展與進步,時代的潮流可以被視為歷史,大多的文明社會是由家族、團體、種族、人種、國家、文化圈這些集團所構成,在這當中,那些受到評價的個人行動,被判斷為足以留名青史的,就成為「歷史是偉人的傳記」。歷史,大部分是屬於勝者的歷史。如果是這樣的話,對於社會性事實的這個集體的認識,那些承擔了一部分事實之個人,以及那些被時代翻弄的眾多匿名的人生中的主觀性,與我們之間又有何種對話之可能性呢? 米田知子的攝影作品,具體呈現出不被歷史學家記載、匿名的個人存在與其感情及吶喊,它們存在於作為社會性事實的歷史邊緣與隙縫中,但是,大部分的情況下,作品的表現並沒有透過某些具體的人物形象。在被相片的影像所擷取的空間,她就彷彿是透過鏡頭和那空間中的亡靈之間對話。我們甚至可以稱之為「不可視的歷史亡靈」。這讓我們加深對於所謂集體記憶之歷史細節的意識,更讓我們聯想到個人實際體驗的歷史,同時,更因為不受到具體人物形象之限制,她的作品讓我們再次體認到「這些事件其實有可能發生在我們任何一個人身上」這種客觀性。 米田從學生時代起就對新聞媒體抱持著興趣,我們可以從她作品創作過程當中細膩的新聞媒體式調查當中觀察到這點。在她的視線當中,就算是反映出個體存在與心理狀態,但是她的創作起點,其實是更全面性地掌握著歷史的事實,從社會與政治之脈絡,最終達到「個體」的過程。而我們也就不難理解,米田在選擇從事藝術家之路時,她為何會選擇攝影來作為她表現的媒介。新聞報導攝影與紀實攝影所要傳達之事實與事件的真實當中,其實也存在著對於這個真實性的質疑,這是一體兩面的。因為,當歷史被視為一個社會性事實來編篡,或是被視為偉人與勝利者的人生紀錄時,事實上,在這個歷史的背後,其實存在著眾多被遺忘的人生,這是一體兩面的,而這和「對於真實性的質疑」也是相通的。因此,她的攝影作品,不同於新聞報導攝影所呈現的新聞性質與事件性,與亨利·卡蒂爾-佈雷松(Henri Cartier-Bresson)的「決定性的瞬間」更是有著一線之隔,和霍爾剛‧銻爾曼(Wolfgang Tillmans)與南‧高爾汀(Nan Goldin)作品當中投射於個體與私密的視線之拍攝方式也完全不同,這是一種客觀與主觀之間的相互作用,更是她與此場所氛圍持續的對話。「每個人對於不同背景與歷史的主題之反應,是我所感興趣的。」米田說道:「歷史反映在我們的當代生活中,並將我們的認知具體化。」她的攝影作品當中所捕捉的影像,呈現出無形且不定形的氛圍,就像是歷史的亡魂開始雄辯,在觀者的眼中編織出那些被遺忘在歷史之外的故事。 米田的初期作品《Topological Analogies》(1996)中,以黑白攝影的方式來表現殘留在壁紙上的熱痕跡與斑點、以及那因為日曬而褪色的窗簾。作品當中雖然沒有任何人物,但是非常明顯地,因為熱爐而變色的壁紙清楚地說出了在那空間當中企求溫暖的人類曾經存在過。而這個熱的痕跡,彷彿轉化成人類體溫的痕跡。1995年,在神戶中心發生阪神淡路大地震時,米田拍攝了地震災後的情景,十年之後,她又再次拜訪這塊土地來進行攝影。這個《A Decade After》系列作品中,幾乎沒有任何人物存在,但是在作品標題裡所傳達的是,「空蕩蕩的教室在震災之後被作為遺體安置所」,以及「在平凡的郊外風景,其實是當時為了受害者設置之臨時住宅的場所」。根據這些標題短文,我們可以感受到這個空間中的虛無,甚至也能聯想到地震當時那種非日常的混亂狀態。地震發生當時,共計死者6,400名,46萬個受災家庭,這些數字清楚地傳達了當時的社會事實,而傳達災情的新聞報導攝影更是清楚地呈現出受災建築的傾倒與混亂,以及受災地絕壯的情況。十年後,米田再度拍攝相同場所的情景,她的作品當中,瀰漫著平穩的空氣,而這種寧靜,即使是經過了十年歲月之後,依然有種難以跨越的深刻悲哀與喪失感;即使是從避難所遷移到臨時住宅,之後又重建了自家住宅,人們依然有種悵然若失的感覺,這些匿名個體的沉默反映在作品當中。 她於2009年拍攝韓國首爾市舊軍事機密司令部建築的《KIMUSA》系列,也能讓觀眾感受到同樣強烈的空氣與氛圍。KIMUSA是在1928年日本統治時代時被設計作為日本軍用醫院的建築,但是米田在此進行攝影的時候,這棟建築的機密司令部功能其實已經被轉移到郊外,此時,這個空間為了即將於2012年設立的當代美術館開幕而正準備著當代藝術展覽。筆者也在同時期拜訪了此地,因為這個場域所擁有的特殊歷史,隱蔽著國家機密等事實,讓拓撲學所帶來的超自然能源瀰漫了整個空間。從本館的屋頂,可以眺望到李氏朝鮮的皇宮,這個皇宮在日本統治時期被作為朝鮮總督府的景福宮,而遠景更延伸至總統府。現在已經是處於停戰狀態卻南北分裂的朝鮮半島,但當時集結了韓國國家機密的機務司可以說是南北緊張狀態的頂點,這裡曾是一個極端濃密的空間。另一方面,機務司也是政治權威、權力與國防的象徵。在建築牆壁的內側,對於這個城市中人們的日常生活與意識而言,這裡可說是一種不具實體的空白存在(void)。而公開這面牆內側的這件事,對於韓國國民而言是一件非常轟動驚人的事情。在這個被清空的空間當中,那注重機能單調且平庸的設計,以及本館中沿著走廊分別被切割為狹小的房間,長廊上延續著無盡的門扉,當時被作為陷阱的地下室等等更是預言了這個空間的歷史。 在這個建築物裡面,米田選擇了像是窗戶、窗欄、窗簾等切割建築內部機密與外部社會的臨界面,作為她拍攝的對象。窗簾與窗欄是在《Topological Analogies》與《A Decade After》系列中也經常被採用的主題,不管如何,在《KIMUSA》當中,這個臨界面更強烈的象徵了朝向國家外部的一個政治性介面。紅色與黃色的電燈泡讓人聯想到某種記號或者符號,而剝落的壁紙與地板內部層層堆疊的古老建材更訴說了這個建築的歷史。實際上,這個空間因為密閉性而具有極高溼度,在地下室寬廣卻無窗戶的房間裡則充斥著強烈的霉味,因此一般人其實是無法久留此地的。空氣之所以會如此的凝重,除了溼度的關係之外,更令人聯想到這個空間所包含的歷史的亡靈。但是,在米田的攝影作品當中,這個強烈的霉味與詭異感卻被舒緩,甚至令人感到一種從密閉空間中被解放的一種寧靜。影像所捕捉到的這種寂靜,也就是守護著KIMUSA這個場域的沉默,這種空間的轉換和《A Decade After》有著相通的部分,雖然反映了當下的空間,卻也讓這個空間與過往對話,並將之轉化為具有雙重意涵的抽象空間。影像雖然像是反映了這個場域,其實卻沒有反映這個場域。 關於歷史,米田是這麼說的:「歷史環繞在我們的周圍。在天空、在青色的海洋中、在森林、在田野、甚至在城市的街道當中。歷史被刻印在我們出生的風景的地層當中,但卻沒有和我們的思想連結在一起。 這段話在她的作品《SCENE》系列當中,透過圖像與文字兩方面被實際地具體化。從2000年開始的這個系列,幾乎都是拍攝平靜的平原、森林、城市的風景,或者是不具名人群的平凡日常生活場景,但是,在作品的標題上卻有著與這些寧靜完全對比的內容。「丘(因為聯合軍的空襲被破壞的柏林,由瓦礫所堆積成的丘)」、「地雷原(埋有地雷的足球場,賽拉耶佛)」、 「森林(曾經發生過索姆河戰役(Battle of Somme)的森林,法國)」、「池(由地雷所組成的池,梅森(Mesan),比利時)」、「丘(沖繩戰役結束之地,摩文仁,沖繩)」、「海(納粹的意志,門格勒溺斃之海,巴帝歐卡(Bertioga),巴西)」、「海(因為有CIA的後盾,古巴亡命者軍隊為了打倒卡斯特羅(Castro)政權而企畫的豬灣事件(Bay of Pigs Invasion)之海,豬灣,古巴)」、「空地(被恐怖攻擊破壞的美國大使館曾經存在過的場所)」、「丘Ⅲ(從被破壞的婦產醫院眺望歐洲最大的軍事基地,賽拉耶佛)」、「Sniper View (從Christian Sniper的地點望向中間地帶,巴魯特(Beirut))」,就如同米田所說的,這些文字讓我們意識到世界中的天空、海洋、大地、森林與荒原的堆積層裡,其實刻印著場域的記憶,並讓歷史的亡靈再度甦醒。除此之外,米田更說「悲劇發生在日常裡」,暗示了這些被擷取的影像當中,風景中的寧靜與平穩經常在轉瞬間就有可能變化為悲劇。 為了《SCENE》系列的創作,米田在2007年時到滿州進行了調查旅行。滿洲國,就像是歷史的亡靈般,是一個猶如幻影般的國家。以1931年的滿州事變為契機,滿洲國全面被大日本帝國陸軍佔領,而在1932年與中國國民黨分裂而宣告獨立。1934年,擁立清朝最後皇帝溥儀為元首成立了滿州帝國,直到1945年日本戰敗為止,這個帝國延續了短暫十年壽命。滿州帝國的歷史,與被時代背景翻弄皇帝溥儀充滿戲劇性的人生重疊,更讓我們再次重新思考所謂「國家」這個政治架構與個人之間的關係。米田所捕捉到的滿州帝國風景,就如同字義上所表示:「碳坑----日本佔領時期,成為南滿州鐵道重要財源的露天碳坑,撫順」、「馬場----滿洲國皇帝溥儀的馬場,長春」「冰環----日本佔領時期,南滿州鐵道的附屬地,碳坑的村落」、「鐵軌----因為關東軍爆破而引發的滿州事變(九一八事變)爆發現場,瀋陽」,透過這些作品與作品標題,米田讓刻印在這些場域中的歷史亡靈再度甦醒。 另一方面,《平行人生》系列進一步讓人思考「國家」這個架構,以及作為政治存在的「個體人生」的意涵。作品《平行人生----以理查·佐爾格(Richard Sorge)為中心的國際諜報團密會場所》,其內容為從1933年到1941年之間,從事舊蘇聯間諜的理查·佐爾格,以日本的駐日德國大使館為舞台在日本進行德國軍事機密相關諜報活動,以及他的同伴尾崎秀實兩人密會場所之系列作品。東京寶塚劇場、小石川植物園、平安神宮、上野公園、奈良公園、帝國飯店、現代(Modern)飯店哈爾濱等地,除了相片以小尺吋暗示了諜報活動的機密性質之外,攝影場所幾乎都是眾所皆知的觀光地。在此,就像是《平行人生》這樣的標題所表現的雙重意義,這些表象圖像的標題有某些部分是與人名重疊的,讓這些觀光景點更蒙上了一層雙重意涵。實際上,她也讓觀眾注意到這個矛盾,也就是諜報活動其實是發生於公共性極高的空間當中,這是非常有趣的,然而,她的攝影作品當中,特意以模糊失焦的方式表現,更說明了這兩位個別擁有第二人格的間諜,其實是必須在完全不知對方臉孔的情況下,在密會場所找到對方才得以見面的。這原本應該不存在於社會當中的第二人格,卻因為在政治與國家這個強大權力的控制下,成了看不見的存在,漂浮在失焦曖昧的風景當中。 這次為了關渡雙年展,米田在台灣拍攝了新作。主題是在日本統治時期所建造的日式房屋,具體來說,是蔣介石政權時代參謀總長的王叔銘將軍之家、日本統治時期總督府長官的女兒之家、以及以往被稱為「台灣的箱根」的北投溫泉日式房屋,這三棟建築。 日本的台灣統治開始於1895年中日戰爭結束後所締結的馬關條約。直到10年前(1854年為止)還處於長達200年以上鎖國狀態的明治政府(1868年成立),有了極大改變,開始積極推動近代化(在1874年,明治政府最初的軍事派兵就是海外駐兵於台灣)。這個統治直到第二次世界大戰結束的1945年為止,延續了半世紀之久。而台灣歷史的堆積層,從原住民開始,到被荷蘭東印度會社統治(1624-1662年),漢族鄭氏政權統治(1662-1683年),以及清朝統治(1683-1895),在日本統治時代之前,有著悠長的前史。即使是現在,在台北的中華民國總督府的建築,也是在日本統治時期為了台灣總督府而被建設而成的,以此為中心,日本政府開始根據都市計畫進行了街道與建築之整備、高雄港等港灣整備,也透過縱貫鐵道與幹線道路等建設,逐漸完備了台灣的產業基礎。但在另一方面,軍事色彩強烈的戰爭期間,日本政府為了壓制台灣人的自我意識與認同,強制推動了日本皇民化運動,更採用了結合政策與教育的國家神道,在台灣境內設置了許多的神社。 到戰後1950年為止,從中國大陸移民來的中華民國軍與其家族,也就是所謂的外省人,約有150萬人移居到台灣,而他們所居住的住宅被稱為眷村,那些日治時期建造的住宅也被外省人接手,成為他們的自用住宅。在台北市內青田街附近的區域,更因為當地居民的保存運動,保留了許多日治時期的日式住宅,米田所攝影的日本家屋的其中一個正是位於此地。 米田本次在台灣拍攝的新作品和她一連串的系列作品其實是相關聯的,在成為廢墟的居所當中,日式的拉門與障子(紙門)的木框、壁紙剝落的牆面、窗簾等,日本文化與中國文化,以及生活方式的近代化與歐美化,在這個空間當中一層層地堆疊,就這樣,和這個原本空間相異的文化與習慣、時代被帶了進來,就如同是歷史累積般,壁紙也被層層貼上,甚至是那被用於其它用途的凹間(Tokonoma (床の間))也都訴說出這些背景故事,同時,這也象徵了在台灣這塊土地上堆積了多重文化與異種混合的歷史。米田調查了關於實際曾經住在這些住宅裡人物,隨著這些細節的明朗化,台灣這塊土地上所擁有的社會事實,與個人的歷史得以重疊,這和米田的其他作品是相通的,透過她的作品,讓眾多的歷史的亡靈再次甦醒。 如果說對於歷史學家而言歷史就是「歷史學家與事實之間,毫不間斷的相互作用之過程,也是當下與過往之間那永無終止的對話」的話,那麼對於米田知子而言,她的創作就是,藝術家、作為社會性事實的歷史、集體記憶,以及和這些並列的特定個人或不具名多數個人的歷史,這些要素之間連續的相互作用之過程。透過米田的作品,我們被吸引進當下與過往之間永無終止的對話之中。而與存在於當下與過往之間的歷史亡靈的對話,除了讓我們再度思考過去之外,更讓我們思考人類存在的意義,透過作品中她的視線,更進一步讓我們看見那對於未來的眺望。

相關專文

歷史學者愛德華·霍列特·卡爾(Edward Hallett Carr)曾說過:「歷史就是歷史學家與事實之間,毫不間斷的相互作用之過程,也是當下與過往之間那永無終止的對話。」同時,他也道出了疑問:「歷史上的事實,到底何種程度是屬於個人的事實?何種程度又是屬於社會性的事實呢?」 從社會性的事實這一個觀點來看歷史的話,社會的發展與進步,時代的潮流可以被視為歷史,大多的文明社會是由家族、團體、種族、人種、國家、文化圈這些集團所構成,在這當中,那些受到評價的個人行動,被判斷為足以留名青史的,就成為「歷史是偉人的傳記」。歷史,大部分是屬於勝者的歷史。如果是這樣的話,對於社會性事實的這個集體的認識,那些承擔了一部分事實之個人,以及那些被時代翻弄的眾多匿名的人生中的主觀性,與我們之間又有何種對話之可能性呢? 米田知子的攝影作品,具體呈現出不被歷史學家記載、匿名的個人存在與其感情及吶喊,它們存在於作為社會性事實的歷史邊緣與隙縫中,但是,大部分的情況下,作品的表現並沒有透過某些具體的人物形象。在被相片的影像所擷取的空間,她就彷彿是透過鏡頭和那空間中的亡靈之間對話。我們甚至可以稱之為「不可視的歷史亡靈」。這讓我們加深對於所謂集體記憶之歷史細節的意識,更讓我們聯想到個人實際體驗的歷史,同時,更因為不受到具體人物形象之限制,她的作品讓我們再次體認到「這些事件其實有可能發生在我們任何一個人身上」這種客觀性。 米田從學生時代起就對新聞媒體抱持著興趣,我們可以從她作品創作過程當中細膩的新聞媒體式調查當中觀察到這點。在她的視線當中,就算是反映出個體存在與心理狀態,但是她的創作起點,其實是更全面性地掌握著歷史的事實,從社會與政治之脈絡,最終達到「個體」的過程。而我們也就不難理解,米田在選擇從事藝術家之路時,她為何會選擇攝影來作為她表現的媒介。新聞報導攝影與紀實攝影所要傳達之事實與事件的真實當中,其實也存在著對於這個真實性的質疑,這是一體兩面的。因為,當歷史被視為一個社會性事實來編篡,或是被視為偉人與勝利者的人生紀錄時,事實上,在這個歷史的背後,其實存在著眾多被遺忘的人生,這是一體兩面的,而這和「對於真實性的質疑」也是相通的。因此,她的攝影作品,不同於新聞報導攝影所呈現的新聞性質與事件性,與亨利·卡蒂爾-佈雷松(Henri Cartier-Bresson)的「決定性的瞬間」更是有著一線之隔,和霍爾剛‧銻爾曼(Wolfgang Tillmans)與南‧高爾汀(Nan Goldin)作品當中投射於個體與私密的視線之拍攝方式也完全不同,這是一種客觀與主觀之間的相互作用,更是她與此場所氛圍持續的對話。「每個人對於不同背景與歷史的主題之反應,是我所感興趣的。」米田說道:「歷史反映在我們的當代生活中,並將我們的認知具體化。」她的攝影作品當中所捕捉的影像,呈現出無形且不定形的氛圍,就像是歷史的亡魂開始雄辯,在觀者的眼中編織出那些被遺忘在歷史之外的故事。 米田的初期作品《Topological Analogies》(1996)中,以黑白攝影的方式來表現殘留在壁紙上的熱痕跡與斑點、以及那因為日曬而褪色的窗簾。作品當中雖然沒有任何人物,但是非常明顯地,因為熱爐而變色的壁紙清楚地說出了在那空間當中企求溫暖的人類曾經存在過。而這個熱的痕跡,彷彿轉化成人類體溫的痕跡。1995年,在神戶中心發生阪神淡路大地震時,米田拍攝了地震災後的情景,十年之後,她又再次拜訪這塊土地來進行攝影。這個《A Decade After》系列作品中,幾乎沒有任何人物存在,但是在作品標題裡所傳達的是,「空蕩蕩的教室在震災之後被作為遺體安置所」,以及「在平凡的郊外風景,其實是當時為了受害者設置之臨時住宅的場所」。根據這些標題短文,我們可以感受到這個空間中的虛無,甚至也能聯想到地震當時那種非日常的混亂狀態。地震發生當時,共計死者6,400名,46萬個受災家庭,這些數字清楚地傳達了當時的社會事實,而傳達災情的新聞報導攝影更是清楚地呈現出受災建築的傾倒與混亂,以及受災地絕壯的情況。十年後,米田再度拍攝相同場所的情景,她的作品當中,瀰漫著平穩的空氣,而這種寧靜,即使是經過了十年歲月之後,依然有種難以跨越的深刻悲哀與喪失感;即使是從避難所遷移到臨時住宅,之後又重建了自家住宅,人們依然有種悵然若失的感覺,這些匿名個體的沉默反映在作品當中。 她於2009年拍攝韓國首爾市舊軍事機密司令部建築的《KIMUSA》系列,也能讓觀眾感受到同樣強烈的空氣與氛圍。KIMUSA是在1928年日本統治時代時被設計作為日本軍用醫院的建築,但是米田在此進行攝影的時候,這棟建築的機密司令部功能其實已經被轉移到郊外,此時,這個空間為了即將於2012年設立的當代美術館開幕而正準備著當代藝術展覽。筆者也在同時期拜訪了此地,因為這個場域所擁有的特殊歷史,隱蔽著國家機密等事實,讓拓撲學所帶來的超自然能源瀰漫了整個空間。從本館的屋頂,可以眺望到李氏朝鮮的皇宮,這個皇宮在日本統治時期被作為朝鮮總督府的景福宮,而遠景更延伸至總統府。現在已經是處於停戰狀態卻南北分裂的朝鮮半島,但當時集結了韓國國家機密的機務司可以說是南北緊張狀態的頂點,這裡曾是一個極端濃密的空間。另一方面,機務司也是政治權威、權力與國防的象徵。在建築牆壁的內側,對於這個城市中人們的日常生活與意識而言,這裡可說是一種不具實體的空白存在(void)。而公開這面牆內側的這件事,對於韓國國民而言是一件非常轟動驚人的事情。在這個被清空的空間當中,那注重機能單調且平庸的設計,以及本館中沿著走廊分別被切割為狹小的房間,長廊上延續著無盡的門扉,當時被作為陷阱的地下室等等更是預言了這個空間的歷史。 在這個建築物裡面,米田選擇了像是窗戶、窗欄、窗簾等切割建築內部機密與外部社會的臨界面,作為她拍攝的對象。窗簾與窗欄是在《Topological Analogies》與《A Decade After》系列中也經常被採用的主題,不管如何,在《KIMUSA》當中,這個臨界面更強烈的象徵了朝向國家外部的一個政治性介面。紅色與黃色的電燈泡讓人聯想到某種記號或者符號,而剝落的壁紙與地板內部層層堆疊的古老建材更訴說了這個建築的歷史。實際上,這個空間因為密閉性而具有極高溼度,在地下室寬廣卻無窗戶的房間裡則充斥著強烈的霉味,因此一般人其實是無法久留此地的。空氣之所以會如此的凝重,除了溼度的關係之外,更令人聯想到這個空間所包含的歷史的亡靈。但是,在米田的攝影作品當中,這個強烈的霉味與詭異感卻被舒緩,甚至令人感到一種從密閉空間中被解放的一種寧靜。影像所捕捉到的這種寂靜,也就是守護著KIMUSA這個場域的沉默,這種空間的轉換和《A Decade After》有著相通的部分,雖然反映了當下的空間,卻也讓這個空間與過往對話,並將之轉化為具有雙重意涵的抽象空間。影像雖然像是反映了這個場域,其實卻沒有反映這個場域。 關於歷史,米田是這麼說的:「歷史環繞在我們的周圍。在天空、在青色的海洋中、在森林、在田野、甚至在城市的街道當中。歷史被刻印在我們出生的風景的地層當中,但卻沒有和我們的思想連結在一起。 這段話在她的作品《SCENE》系列當中,透過圖像與文字兩方面被實際地具體化。從2000年開始的這個系列,幾乎都是拍攝平靜的平原、森林、城市的風景,或者是不具名人群的平凡日常生活場景,但是,在作品的標題上卻有著與這些寧靜完全對比的內容。「丘(因為聯合軍的空襲被破壞的柏林,由瓦礫所堆積成的丘)」、「地雷原(埋有地雷的足球場,賽拉耶佛)」、 「森林(曾經發生過索姆河戰役(Battle of Somme)的森林,法國)」、「池(由地雷所組成的池,梅森(Mesan),比利時)」、「丘(沖繩戰役結束之地,摩文仁,沖繩)」、「海(納粹的意志,門格勒溺斃之海,巴帝歐卡(Bertioga),巴西)」、「海(因為有CIA的後盾,古巴亡命者軍隊為了打倒卡斯特羅(Castro)政權而企畫的豬灣事件(Bay of Pigs Invasion)之海,豬灣,古巴)」、「空地(被恐怖攻擊破壞的美國大使館曾經存在過的場所)」、「丘Ⅲ(從被破壞的婦產醫院眺望歐洲最大的軍事基地,賽拉耶佛)」、「Sniper View (從Christian Sniper的地點望向中間地帶,巴魯特(Beirut))」,就如同米田所說的,這些文字讓我們意識到世界中的天空、海洋、大地、森林與荒原的堆積層裡,其實刻印著場域的記憶,並讓歷史的亡靈再度甦醒。除此之外,米田更說「悲劇發生在日常裡」,暗示了這些被擷取的影像當中,風景中的寧靜與平穩經常在轉瞬間就有可能變化為悲劇。 為了《SCENE》系列的創作,米田在2007年時到滿州進行了調查旅行。滿洲國,就像是歷史的亡靈般,是一個猶如幻影般的國家。以1931年的滿州事變為契機,滿洲國全面被大日本帝國陸軍佔領,而在1932年與中國國民黨分裂而宣告獨立。1934年,擁立清朝最後皇帝溥儀為元首成立了滿州帝國,直到1945年日本戰敗為止,這個帝國延續了短暫十年壽命。滿州帝國的歷史,與被時代背景翻弄皇帝溥儀充滿戲劇性的人生重疊,更讓我們再次重新思考所謂「國家」這個政治架構與個人之間的關係。米田所捕捉到的滿州帝國風景,就如同字義上所表示:「碳坑----日本佔領時期,成為南滿州鐵道重要財源的露天碳坑,撫順」、「馬場----滿洲國皇帝溥儀的馬場,長春」「冰環----日本佔領時期,南滿州鐵道的附屬地,碳坑的村落」、「鐵軌----因為關東軍爆破而引發的滿州事變(九一八事變)爆發現場,瀋陽」,透過這些作品與作品標題,米田讓刻印在這些場域中的歷史亡靈再度甦醒。 另一方面,《平行人生》系列進一步讓人思考「國家」這個架構,以及作為政治存在的「個體人生」的意涵。作品《平行人生----以理查·佐爾格(Richard Sorge)為中心的國際諜報團密會場所》,其內容為從1933年到1941年之間,從事舊蘇聯間諜的理查·佐爾格,以日本的駐日德國大使館為舞台在日本進行德國軍事機密相關諜報活動,以及他的同伴尾崎秀實兩人密會場所之系列作品。東京寶塚劇場、小石川植物園、平安神宮、上野公園、奈良公園、帝國飯店、現代(Modern)飯店哈爾濱等地,除了相片以小尺吋暗示了諜報活動的機密性質之外,攝影場所幾乎都是眾所皆知的觀光地。在此,就像是《平行人生》這樣的標題所表現的雙重意義,這些表象圖像的標題有某些部分是與人名重疊的,讓這些觀光景點更蒙上了一層雙重意涵。實際上,她也讓觀眾注意到這個矛盾,也就是諜報活動其實是發生於公共性極高的空間當中,這是非常有趣的,然而,她的攝影作品當中,特意以模糊失焦的方式表現,更說明了這兩位個別擁有第二人格的間諜,其實是必須在完全不知對方臉孔的情況下,在密會場所找到對方才得以見面的。這原本應該不存在於社會當中的第二人格,卻因為在政治與國家這個強大權力的控制下,成了看不見的存在,漂浮在失焦曖昧的風景當中。 這次為了關渡雙年展,米田在台灣拍攝了新作。主題是在日本統治時期所建造的日式房屋,具體來說,是蔣介石政權時代參謀總長的王叔銘將軍之家、日本統治時期總督府長官的女兒之家、以及以往被稱為「台灣的箱根」的北投溫泉日式房屋,這三棟建築。 日本的台灣統治開始於1895年中日戰爭結束後所締結的馬關條約。直到10年前(1854年為止)還處於長達200年以上鎖國狀態的明治政府(1868年成立),有了極大改變,開始積極推動近代化(在1874年,明治政府最初的軍事派兵就是海外駐兵於台灣)。這個統治直到第二次世界大戰結束的1945年為止,延續了半世紀之久。而台灣歷史的堆積層,從原住民開始,到被荷蘭東印度會社統治(1624-1662年),漢族鄭氏政權統治(1662-1683年),以及清朝統治(1683-1895),在日本統治時代之前,有著悠長的前史。即使是現在,在台北的中華民國總督府的建築,也是在日本統治時期為了台灣總督府而被建設而成的,以此為中心,日本政府開始根據都市計畫進行了街道與建築之整備、高雄港等港灣整備,也透過縱貫鐵道與幹線道路等建設,逐漸完備了台灣的產業基礎。但在另一方面,軍事色彩強烈的戰爭期間,日本政府為了壓制台灣人的自我意識與認同,強制推動了日本皇民化運動,更採用了結合政策與教育的國家神道,在台灣境內設置了許多的神社。 到戰後1950年為止,從中國大陸移民來的中華民國軍與其家族,也就是所謂的外省人,約有150萬人移居到台灣,而他們所居住的住宅被稱為眷村,那些日治時期建造的住宅也被外省人接手,成為他們的自用住宅。在台北市內青田街附近的區域,更因為當地居民的保存運動,保留了許多日治時期的日式住宅,米田所攝影的日本家屋的其中一個正是位於此地。 米田本次在台灣拍攝的新作品和她一連串的系列作品其實是相關聯的,在成為廢墟的居所當中,日式的拉門與障子(紙門)的木框、壁紙剝落的牆面、窗簾等,日本文化與中國文化,以及生活方式的近代化與歐美化,在這個空間當中一層層地堆疊,就這樣,和這個原本空間相異的文化與習慣、時代被帶了進來,就如同是歷史累積般,壁紙也被層層貼上,甚至是那被用於其它用途的凹間(Tokonoma (床の間))也都訴說出這些背景故事,同時,這也象徵了在台灣這塊土地上堆積了多重文化與異種混合的歷史。米田調查了關於實際曾經住在這些住宅裡人物,隨著這些細節的明朗化,台灣這塊土地上所擁有的社會事實,與個人的歷史得以重疊,這和米田的其他作品是相通的,透過她的作品,讓眾多的歷史的亡靈再次甦醒。 如果說對於歷史學家而言歷史就是「歷史學家與事實之間,毫不間斷的相互作用之過程,也是當下與過往之間那永無終止的對話」的話,那麼對於米田知子而言,她的創作就是,藝術家、作為社會性事實的歷史、集體記憶,以及和這些並列的特定個人或不具名多數個人的歷史,這些要素之間連續的相互作用之過程。透過米田的作品,我們被吸引進當下與過往之間永無終止的對話之中。而與存在於當下與過往之間的歷史亡靈的對話,除了讓我們再度思考過去之外,更讓我們思考人類存在的意義,透過作品中她的視線,更進一步讓我們看見那對於未來的眺望。

相關專文

在這樣一個起源重疊又現實交軌的世界,我們如何認定某事物是原創的?事實上,許久以來我們一直清楚認定認同的定義,因為一個文化的產物來自演進和協調,其中必定伴隨某種層次的文化互動。雖然近年來有一個比較強烈的認知,認為一切人事物的起源是由各地區文化所組成,但同時也有回顧歷史的傾向,想追溯文化的融合與相遇是如何發生的。希望再次回溯歷史軌跡,並不見得就表示我們努力要把過去浪漫化,而是背離了想更了解現在的渴望,代表的其實是付諸行動,瞻望未來。 印尼是個相當年輕的國家,獨立於1945年,當時正值二次世界大戰結束,大部分的亞洲和非洲區域,國家主義興起的時候。它是一個結合多種族和多元文化的真實例子。當代的印尼社會顯現文化之間的交流,國與國之間的交會,傳統與現代的相遇,高科技與手工藝,外來與本土,高低文化的並存。 爪哇島是印尼少數民族─爪哇人─的大本營,百分之七十的印尼人在此居住。這是一個有趣的文化相會的例子,爪哇的歷史是長久以來許多偉大文化衝突的結果,如萬物有靈論、印度教、佛教、伊斯蘭教,一直到外國殖民者帶來現代主義。在1500年早期,巽他卡拉巴(Sunda Kelapa)港口(在巴達維亞Batavia或舊雅加達Jakarta)是一個介於亞洲大陸(特別是來自印度、中國和阿拉伯)以及歐洲和南方國家的貿易商會聚的地點。這是由於爪哇島戰略上的地理位置,夾在二大洲和二大洋之間。幾乎所有的觀光客來到這裡,不論是遊客還是最後定居的人,都留下某種文化的特色,逐漸融進當地文化。 ◆ 阿古帝納.庫斯納托(Agustinus Kuswidananto,又名強派特 Jompet)的作品,反映了印尼人(特別是爪哇人)的認同。他喜歡重新追溯和閱讀文化產物,包括那些現在仍然在使用的,以及在印尼社會的現代生活中擁有特定功能的。爪哇對他來說是一個特別的例子,尤其因為其民族的複雜性和多樣性,這反映出印尼的人們從古早以來就對新文化事物帶著開放的態度。雖然他曾有好一段時間對此議題感興趣,[1]但是到2007年強派特才開始密集的研究爪哇人認同的構成與「當地─全球」之間的對談,而「當地─全球」的對談已經逐漸成為當代文化研究的主流議題。這個長期計畫有幾系列作品,主要的代表作在2009年於橫濱三年展(Yokohama Triennial)展出,標題為《爪哇的機器:走馬燈》(Java’s Machine: Phantasmagoria)。 強派特早期的作品主要探究文化的歷史和來自日惹大皇宮(Palace of Yogyakarta)士兵的視覺圖像。直到今日,作為一個文化中心,日惹大皇宮仍然對爪哇具有相當強大的文化影響,雖然相較於先前的時代,特別是指早期的印尼共和國時代,政治介入的力量已減少。從強派特的觀點來看,爪哇士兵是爪哇、印度、伊斯蘭和西方文化間交會過程的真實例子。他所指的西方是專就歷史上印尼曾經是超過350年的荷蘭殖民地的事實。在荷蘭正式統治印尼之前,就已受到來自葡萄牙、西班牙和英國相當大的文化影響。 在強派特的作品中,那些士兵們所穿著的代表性服飾裝扮,表現出爪哇文化的發展中,各種歷史的融合。服裝顯示歐洲的風格,而搭配的頭盔樣式則受佛教服飾的影響。士兵們攜帶毛瑟槍或長矛,裝置上的其他重要物件是鼓,理所當然暗指西方的設計,可它們都是被製造來以爪哇的節奏發出聲音的。士兵們的模樣暗示所有複雜文化的相融合一。與其拒絕外來者帶來的多樣文化形式,包括新的宗教,過去的爪哇社會傾向於開放的接受所有他們認為有需要的,因此創造出一些新的文化融合。強派特將這樣的開放性和創造新文化產物的能力,視為一個防衛結構的形式,以便面對洶湧而至的新文化。 強派特於是把爪哇社會中多元文化的交會,和現代化機械時代的概念結合起來。第一個關於爪哇的大尺寸機器,是甘蔗工廠。強派特進入建於1900年代早期,日惹最大的糖廠。在他的《爪哇的戰爭,你可記得? 2》(War of Java, do you remember?#2)這部錄像作品中,我們看到一個表演者在甘蔗處理器之間,以當地土風舞的姿勢跳舞,她的裝扮可看到某種農田傳統的人物特徵。當我們看到這樣的畫面時,很快便知道不同的文化範疇如何彼此抗衡─農業傳統與工業,承襲與摩登,鄉村與都市。 儘管強派特起初建構了他談到的認同議題,但最終在相關的學說中呈現出重要的觀念,符合當代文化研究領域的解釋。幾乎所有的理論都奠基於真實性的問題,以及我們必須如何看待「他者」(the Other)。在過去半世紀中,「他者」成為當代文化研究中討論的主題。隨著認同議題的發展,一系列的概念已經成形,為看待「他者」提供了不同的方法,於是有了後殖民主義、東方主義、西洋主義,以及許多其它的主義。知識分子投入持續的觀察,用不同的角度看待一個社會文化的建立,輪流為那些可能在過去被排除在主流之外,如今抬頭的新文化,提供一個空間。 在強派特的作品中,爪哇沒有完全變成「他者」的代表。在關於認同理論的討論中,一般來說,「他者」傾向於指「西方」(West)以外的社群與文化。在我看來,強派特的作品希望不僅僅只是探討「他者」的代表性與存在性,還希望可以更深入。因為在此案例中,文化的主題已經顯示了能夠加入與新文化面對面交涉的能力,卻沒有絕對的特質是我們可以賦予給它的。 文化的交涉始終暗指多樣元素的文化競爭。關於「對抗」(fight)機器(現代主義的代表),強派特認為與新事物相遇的初始即造成文化衝擊。在往後的階段中,此文化衝擊成為一個自然的過程,在另一個過程裡創造出別的意義。強派特視此過程為一種走馬燈(phantasmagoria),其中帶有人們接納新價值觀的幻想,以及新價值觀如何在社會中擁有實用的功能。這樣的幻想有另一種功能,讓人們能夠處理一開始的文化衝擊,也能跟現代觀念對談。在現實狀況裡,對新價值的適應有各種不同的模式,每個社群各用不同的方式理解。走馬燈代表了人們跟新價值觀交涉時,一個可能的共同「幻想」(imagination)。在這一階段所發生的狀況,反映了所有與別的團體合併的團體時,其中的緊張關係與尚未準備好的心理狀態。若以今日的觀點來看,便是各式各樣衝突的起因。 在《幽靈戰爭》(War of Ghost)中,士兵可以視為文化的產物,表現出過去的文化衝突。今日,士兵似乎面臨了沒有重大發展的僵局,這主要是受到某個事實的影響,也就是保存它們的皇宮逐漸成為文化的象徵,而非政治權力的中心。[2]在此同時,強派特也提供關於士兵的一個新觀點,指出在西方與東方之間的交會之外,還有由東西方交會形成的第三種地域。 由於上述的相互對立,強派特於是進一步創造更加虛構的士兵軍隊。在《爪哇的機器:走馬燈》中象徵性的衣裝被脫去,《幽靈戰爭》這部作品呈現的是尋找自己形態的士兵。那些在先前系列作品中是明確清楚的,現在已經有了開放性的新解釋。這一方面是從認同會隨事物而改變的想法發展而來,因此認同的視覺影像也變得不太確定,會受每個人的想像所影響,可能是對他們自己或是對他們居住的社會的想像。同時,選擇去除真實具體的衣著形式,也表示他想拒絕已確立的形式。想想那些服飾,或是塑造身型和組成認同概念的物質上的表徵,都經過不斷改變、再設計,以及增加或減少以符合改變中的當代脈絡。 《幽靈戰爭》保留了國家軍備和政府組織,但是又改變成某種背離的態度,透露存在於「集體性」(the collective)和「個人性」(the individual)之間更強烈的緊張關係。對於相當熟悉關於一體感和集體性的想法的爪哇社會,自我觀念以及個人主義隨著機器的出現而來,或是來得晚一些。隨著需要處理機器和摩登想法的迫切性,每個人發展出他們自己的模式或自我防衛機制,建立出一個專門為了解自我而產生的新過程。 ◆ 強派特追溯爪哇文化的源頭和它與其他文化交會,創作了幾個系列的雕塑裝置,例如《爪哇的機器:走馬燈》以及《爪哇戰爭,你可記得?》(War of Java, do you remember?),2009年在歇美第藝術電影院(Cemeti Art House)的個展,以及這次「關渡雙年展」中展出。他現在對與當代社會有關的認同議題有興趣,這些當代議題的閱讀,也可以藉由探討過去是如何重構來進行。這些原本互相衝突對立的議題,現在已形成平等或互補並列的關係。 有些議題在以往衝突不斷但今天則被接納了,對此強派特很有探究的興趣。特別是在「個人與公眾」(the individuals and the public),「現在與過去」(the present and the past),「本質論與策略性」(the essentialist and the strategic)的範疇。《幽靈戰爭》這部作品也可以更進一步看作是構成強派特這位藝術家思想的旅程,探討根源以及文化如何演進,同時我們也可以藉此看出爪哇文化本身的旅程。這種對新價值觀的歡迎,而非為了保護自我而拒斥它們的自我防衛機制,強派特把它看作一般人的共同策略,在後來的時代中,也成為個人所偏好的策略。這可能對爪哇社會是一個新的觀念。 在當代文化研究的認同議題中,尤其是文化思想家對認同形成議題的最新研究,明確指出一直以來有一種改變,對認同深具影響力。從前是以政府或掌權者為中心,但是現在卻成為逐漸個人的過程。文化政策在九○年代扮演塑造社群認同的角色,近來逐漸定型。一方面,全球化模糊了人的界線並將認同的各個象徵事物分散至世界各地;另一方面,也意外引發了關於認同和其代表物的基本問題。 強派特正是經由社群的觀念來檢視新個人主義的,他理解到印尼的社會基本上難以從社群的文化中解脫出來,個人主義的觀點總是以「自我」(self)是社會的一部分來理解的,因此每個人都必須在許多環境和考慮下,不斷地協商。除了產生不同形式的協商外,特定的認同觀點也創造了別的可能性,存在於邊境或兩種空間之間,用強派特最近常提到的詞來說,就是「第三空間」(the third spaces)。 ◆ 就在強派特和高樂希戲院為他們最近的計畫「第三族群」(Tubuh Ketiga)通力合作時,第三空間的觀念逐漸成形。這計畫的大部分研究,是在爪哇北部邊境的一個小鎮南安由(Indramayu)所做的。強派特在那裡觀察這個社群,看到認同的概念和文化象徵的形成,如何改變了它們原來的意義。這些概念的成形早在強派特以往的作品中就已指出,它們都是根據過去的事件,去呈現或暗指它們是如何被推崇,或是被保留下來維護它們的原貌,以便在某些時代裡象徵特定文化事物。如今這些都在改變。正如這篇文章重複提到的,認同的概念和表徵物會不斷的改變,然後形成主流思想的一部分。 在南安由爪哇人的族群裡,文化匯聚的觀念,為強派特帶來許多深刻的省思,讓他了解到,在現代的文化競爭下,新的自我防衛機制已經越來越複雜。作為各個社群的表徵的那些範疇,已然發展並顯露出一種豐富的多樣性:殖民時代的和後殖民時代的、傳統地和現代的、農人和工業家、手工的和機器的、宗教的和無神論的、魔幻的和機械的、邊緣的和主流的、低階藝術和高層藝術、平民化的精英主義的,以及其他許多範疇。 認同的議題是如此豐盛,值得讚揚,使得嘉年華會被選為慶賀的形式,在印尼,嘉年華會的點子建立了最歡樂的氣氛,而它的靈感來自對多元融合讚賞的渴望。從歷史的觀點來看,舉辦嘉年華會特別是為了慶祝該國認為重要的日子,例如,獨立紀念日、青年節,或者是較小的環境,像是地方政府慶祝當地的週年紀念日。有趣的是,嘉年華會始終在透露這樣一個期待─「印尼」代表的是一個真正的國家,N是大寫(Nation)。我的意思是,這裡必定有個渴望,想要呈現出所有存在印尼的多元價值體系,並藉由傳統服飾來作為象徵。 當初強派特曾想成為一個富有創意的音樂家,並曾學過廣播,且從很早以前,他一直對電器設計和動力機械頗感興趣。當他開始投入這個範疇,進而浸淫其中,當時所謂的「新媒體藝術」(new media art)尚未來到印尼的流行舞台上。九○年代間,只有克利斯納.慕爾第(Krisna Murti),印尼的新媒體先鋒,將影音方式運用於他的作品裡。[3]雖然還有其他的藝術家,像是赫利.多諾(Heri Dono)或是哈拉海麥尼(Arahmaiani),也都會使用影音作為他們表現的媒介。強派特一開始似乎無意把電子與動力的嗜好轉變成嚴肅的藝術作品。 在2000年中期,當印尼藝術運作出現允許轉變的觀念,且漸漸地蓬勃發展,新媒體藝術受到重視,除了在不同地點舉辦展覽,可以得到發展之外,新媒體也得到(資訊和通訊)技術進展的支持,而這樣的應用科學技術,對許多人已構成生活中不可或缺的一部分。 愛德溫.朱利安斯(Edwin Jurriens),正在研究印尼影音藝術以及新媒體藝術,嘗試去看年輕的藝術家如何處理這樣強大的新潮流: 錄像藝術的先驅是將錄像與裝置放在一起,但大多數的第二世代並不這樣做,而是用電視或電影螢幕來呈現單一頻道的錄像,做為藝術物品。年輕藝術家主要的靈感經常來自於當代流行的文化,像是電視廣告、音樂影音、流行肥皂劇,和網際網路,而不是傳統美術。據出版商和藝術評析者朗尼.奧古斯丁努斯(Ronny Agustinus)所言,新世代的錄像藝術家以電腦科技、音樂影音(特別是早期的音樂電視頻道MTV),以及實驗性的影片(例如昆汀·塔倫蒂諾Quentin Tarantino的作品)尋找其他的替代方式,以設法迴避「新秩序」(New Order)政權的壓制。他們也受到主流好萊塢影片、西方普普音樂和廣告電視系列的影響。奧古斯丁努斯批評年輕的影音藝術家,將這些類型的流行文化納為己用,沒有保持批判性的距離。 然後朱利安斯提到強派特如何以一個較有概念性的結構使用新媒體,這個結構和已發展的想法有關,而強派特是少數這麼做的藝術家的其中一個。強派特早先的作品《爪哇的機器:走馬燈》中,已經可以看出這位藝術家對藝術家、藝術品以及觀眾間關係的興趣,[4]他大多數的作品都是互動式的,邀請觀眾成為創意過程的一部分。如同朱利安斯提到的,強派特在他藝術的表現與他選擇的材料中間保持一個距離,因此能夠讓自己以批判性的理解,來看待技術產品如何影響人與人之間的關係。 在這樣的演變下,古拉漢.庫爾特.史密斯(Graham Coulter Smith)將強派特所使用的互動性與遊戲的觀點,描述成遊戲空間(gamespace)。[5]藝術的創意性不應該被完全地理解成遠離現實,並存在於無意識心靈的突觸(譯註: synapes,生物學上指兩個神經元之間的空隙,在神經衝動傳遞上具有特殊的生理功能。)總體之內。一定要有推理和判斷的過程,才能將不同的微小的創意行動組合在一起,製造出一個整體,建構出一特定的遊戲空間的點子:弄亂後再重新整理遊戲空間的元素。換句話說,非線性的認知過程(nonlinear cognitive process),是指許多想法會自發性的產生連結,而後被一個更線性的,連鎖般的建構歷程來補足。 這樣互動性的概念在《爪哇的機器:走馬燈》的系列中,進一步得到擴展。在所有的雕塑裝置中,觀眾的注意力中心始終在如何藉由活動裝置而與物件有所互動。強派特不只把一個技術的形式與另一個結合在一起,並且也使它變成多功能的,功能是這麼的多,以至於整個裝置看起來像一個演出。就好像士兵們是舞台上的演員,搭配著幾近完整的要素:音樂、多媒體、故事敘說。雖然在先前的作品中,作品與觀眾之間的互動一直把觀眾變成作品的一部分,但《爪哇的機器》系列中隨著觀眾對作品的回應,互動則是比較單向的。強派特採取一個特定的取向展示自己的作品,讓觀眾能夠走進士兵塑像之間的空間,並了解一個元素如何與另一個元素互動。強派特也傾向於允許觀眾看他使用的電子機器或裝置。他讓觀眾能夠看到作品中的複雜裝置,他的觀念之一是將科技變成某種一般大眾容易上手的東西。 強派特的作品,因此擁有強調讓新科技更加平民化的可能性。他的方式是在組織、創造、連接,並再利用所有已創造出來的東西和電子產品之間來回操作。藝術家的角色在觀察社會生活中,扮演著批判但重要的角色,強派特對這點具有高度的認知,撇開這個不說,他還是在結合聲音和動作影像的熱情活動與他的創造過程之間,做出了適當的區隔。創造作品也是一個遊戲,帶著有趣的心情去玩,最有可能發掘各種新方法來運用科技,例如一個現代的產品─這是從個人的潛能來看。強派特使得自己個人的取向偏向科技,這個取向需要富有感受性的批判與創意的行動。如此一來,強派特的作品不只是在他所表達議題的內容上面相當出色,也在媒介(medium)本身的選擇上等同於一個古典的標語「媒介即是政治」(the medium is political)。 [1] 強派特(Jompet)是創辦高樂希(Garasi)戲院的一名成員,這個戲院公司提倡關於印尼表演藝術的新想法。這個團體創辦於1999年,在2000年到2005年這段期間,密集的探討關於爪哇當代認同的議題,特別是關於爪哇人至今仍相信的神話故事的紀錄。他們稱此為「時間雕塑」(Waktu Batu)或「石頭時間」(Stone Time),包含三個部分,其中的視覺影像─由強派特設計與製作─成為其中一個重要的元素,不遜於劇本和編導。強派特早期對於爪哇人認同的發掘,從此議題的領域研究開始。在之後的階段,強派特「爪哇的機器」(Java’s Machine)系列的大多數作品,也都有高樂希戲院成員的參與,是雙方長期合作的方案。 [2]士兵駐守的大皇宮是名列「特殊地域」的建築物,印尼政府給了它這樣一個地位。在新政權的政治階層,藉由國王(蘇丹Sultan)的地位,大皇宮有維護自己存在權力的能力,國王自動地成為體制的頭頭,沒有經過包含人民與地區的眾議院的一般選舉過程。到目前為止,這樣一個特別的地位仍然受到爭論,人們質疑大皇宮的政治力量是否應該要保留。在印尼人的眼中,日惹大皇宮是個重要的文化象徵,雖然大半是扮演一個奠基於傳統文化的價值觀和產物的守護者角色。 [3] 荷蘭研究員,目前在澳大利亞任教的愛德溫.朱利安斯(Edwin Jurriens),最近一直在做一項廣泛綜合的研究,有關印尼影音藝術的歷史和發展。他在尚未出版的長篇文章中概述印尼新媒體藝術的發展,勾勒出一幅既有年代順序又具廣泛性的圖像。除此,克利斯納.慕爾第也已出版一篇詩文選集,特別涵括印尼的新媒體藝術作品和展覽的回顧。 [4] 強派特其中一個互動性的作品,《成為他人一小時》(1 hr 2b Other),一種遊戲性質的作品。強派特邀請兩位觀眾操作一個頭盔似的裝置,這個裝置讓人互相看見另外一個觀眾眼中所見。在此作品中,強派特嘗試追溯人與人之間的溝通方法,自然、直覺的溝通方式。 [5] 解構雕塑裝置藝術 © 2006 古拉漢.庫爾特-史密斯卡希亞德出品(DECONSTRUCTING INSTALLATION ART © 2006 Graham Coulter-Smith CASIAD PUBLISHING)

相關專文

在這樣一個起源重疊又現實交軌的世界,我們如何認定某事物是原創的?事實上,許久以來我們一直清楚認定認同的定義,因為一個文化的產物來自演進和協調,其中必定伴隨某種層次的文化互動。雖然近年來有一個比較強烈的認知,認為一切人事物的起源是由各地區文化所組成,但同時也有回顧歷史的傾向,想追溯文化的融合與相遇是如何發生的。希望再次回溯歷史軌跡,並不見得就表示我們努力要把過去浪漫化,而是背離了想更了解現在的渴望,代表的其實是付諸行動,瞻望未來。 印尼是個相當年輕的國家,獨立於1945年,當時正值二次世界大戰結束,大部分的亞洲和非洲區域,國家主義興起的時候。它是一個結合多種族和多元文化的真實例子。當代的印尼社會顯現文化之間的交流,國與國之間的交會,傳統與現代的相遇,高科技與手工藝,外來與本土,高低文化的並存。 爪哇島是印尼少數民族─爪哇人─的大本營,百分之七十的印尼人在此居住。這是一個有趣的文化相會的例子,爪哇的歷史是長久以來許多偉大文化衝突的結果,如萬物有靈論、印度教、佛教、伊斯蘭教,一直到外國殖民者帶來現代主義。在1500年早期,巽他卡拉巴(Sunda Kelapa)港口(在巴達維亞Batavia或舊雅加達Jakarta)是一個介於亞洲大陸(特別是來自印度、中國和阿拉伯)以及歐洲和南方國家的貿易商會聚的地點。這是由於爪哇島戰略上的地理位置,夾在二大洲和二大洋之間。幾乎所有的觀光客來到這裡,不論是遊客還是最後定居的人,都留下某種文化的特色,逐漸融進當地文化。 ◆ 阿古帝納.庫斯納托(Agustinus Kuswidananto,又名強派特 Jompet)的作品,反映了印尼人(特別是爪哇人)的認同。他喜歡重新追溯和閱讀文化產物,包括那些現在仍然在使用的,以及在印尼社會的現代生活中擁有特定功能的。爪哇對他來說是一個特別的例子,尤其因為其民族的複雜性和多樣性,這反映出印尼的人們從古早以來就對新文化事物帶著開放的態度。雖然他曾有好一段時間對此議題感興趣,[1]但是到2007年強派特才開始密集的研究爪哇人認同的構成與「當地─全球」之間的對談,而「當地─全球」的對談已經逐漸成為當代文化研究的主流議題。這個長期計畫有幾系列作品,主要的代表作在2009年於橫濱三年展(Yokohama Triennial)展出,標題為《爪哇的機器:走馬燈》(Java’s Machine: Phantasmagoria)。 強派特早期的作品主要探究文化的歷史和來自日惹大皇宮(Palace of Yogyakarta)士兵的視覺圖像。直到今日,作為一個文化中心,日惹大皇宮仍然對爪哇具有相當強大的文化影響,雖然相較於先前的時代,特別是指早期的印尼共和國時代,政治介入的力量已減少。從強派特的觀點來看,爪哇士兵是爪哇、印度、伊斯蘭和西方文化間交會過程的真實例子。他所指的西方是專就歷史上印尼曾經是超過350年的荷蘭殖民地的事實。在荷蘭正式統治印尼之前,就已受到來自葡萄牙、西班牙和英國相當大的文化影響。 在強派特的作品中,那些士兵們所穿著的代表性服飾裝扮,表現出爪哇文化的發展中,各種歷史的融合。服裝顯示歐洲的風格,而搭配的頭盔樣式則受佛教服飾的影響。士兵們攜帶毛瑟槍或長矛,裝置上的其他重要物件是鼓,理所當然暗指西方的設計,可它們都是被製造來以爪哇的節奏發出聲音的。士兵們的模樣暗示所有複雜文化的相融合一。與其拒絕外來者帶來的多樣文化形式,包括新的宗教,過去的爪哇社會傾向於開放的接受所有他們認為有需要的,因此創造出一些新的文化融合。強派特將這樣的開放性和創造新文化產物的能力,視為一個防衛結構的形式,以便面對洶湧而至的新文化。 強派特於是把爪哇社會中多元文化的交會,和現代化機械時代的概念結合起來。第一個關於爪哇的大尺寸機器,是甘蔗工廠。強派特進入建於1900年代早期,日惹最大的糖廠。在他的《爪哇的戰爭,你可記得? 2》(War of Java, do you remember?#2)這部錄像作品中,我們看到一個表演者在甘蔗處理器之間,以當地土風舞的姿勢跳舞,她的裝扮可看到某種農田傳統的人物特徵。當我們看到這樣的畫面時,很快便知道不同的文化範疇如何彼此抗衡─農業傳統與工業,承襲與摩登,鄉村與都市。 儘管強派特起初建構了他談到的認同議題,但最終在相關的學說中呈現出重要的觀念,符合當代文化研究領域的解釋。幾乎所有的理論都奠基於真實性的問題,以及我們必須如何看待「他者」(the Other)。在過去半世紀中,「他者」成為當代文化研究中討論的主題。隨著認同議題的發展,一系列的概念已經成形,為看待「他者」提供了不同的方法,於是有了後殖民主義、東方主義、西洋主義,以及許多其它的主義。知識分子投入持續的觀察,用不同的角度看待一個社會文化的建立,輪流為那些可能在過去被排除在主流之外,如今抬頭的新文化,提供一個空間。 在強派特的作品中,爪哇沒有完全變成「他者」的代表。在關於認同理論的討論中,一般來說,「他者」傾向於指「西方」(West)以外的社群與文化。在我看來,強派特的作品希望不僅僅只是探討「他者」的代表性與存在性,還希望可以更深入。因為在此案例中,文化的主題已經顯示了能夠加入與新文化面對面交涉的能力,卻沒有絕對的特質是我們可以賦予給它的。 文化的交涉始終暗指多樣元素的文化競爭。關於「對抗」(fight)機器(現代主義的代表),強派特認為與新事物相遇的初始即造成文化衝擊。在往後的階段中,此文化衝擊成為一個自然的過程,在另一個過程裡創造出別的意義。強派特視此過程為一種走馬燈(phantasmagoria),其中帶有人們接納新價值觀的幻想,以及新價值觀如何在社會中擁有實用的功能。這樣的幻想有另一種功能,讓人們能夠處理一開始的文化衝擊,也能跟現代觀念對談。在現實狀況裡,對新價值的適應有各種不同的模式,每個社群各用不同的方式理解。走馬燈代表了人們跟新價值觀交涉時,一個可能的共同「幻想」(imagination)。在這一階段所發生的狀況,反映了所有與別的團體合併的團體時,其中的緊張關係與尚未準備好的心理狀態。若以今日的觀點來看,便是各式各樣衝突的起因。 在《幽靈戰爭》(War of Ghost)中,士兵可以視為文化的產物,表現出過去的文化衝突。今日,士兵似乎面臨了沒有重大發展的僵局,這主要是受到某個事實的影響,也就是保存它們的皇宮逐漸成為文化的象徵,而非政治權力的中心。[2]在此同時,強派特也提供關於士兵的一個新觀點,指出在西方與東方之間的交會之外,還有由東西方交會形成的第三種地域。 由於上述的相互對立,強派特於是進一步創造更加虛構的士兵軍隊。在《爪哇的機器:走馬燈》中象徵性的衣裝被脫去,《幽靈戰爭》這部作品呈現的是尋找自己形態的士兵。那些在先前系列作品中是明確清楚的,現在已經有了開放性的新解釋。這一方面是從認同會隨事物而改變的想法發展而來,因此認同的視覺影像也變得不太確定,會受每個人的想像所影響,可能是對他們自己或是對他們居住的社會的想像。同時,選擇去除真實具體的衣著形式,也表示他想拒絕已確立的形式。想想那些服飾,或是塑造身型和組成認同概念的物質上的表徵,都經過不斷改變、再設計,以及增加或減少以符合改變中的當代脈絡。 《幽靈戰爭》保留了國家軍備和政府組織,但是又改變成某種背離的態度,透露存在於「集體性」(the collective)和「個人性」(the individual)之間更強烈的緊張關係。對於相當熟悉關於一體感和集體性的想法的爪哇社會,自我觀念以及個人主義隨著機器的出現而來,或是來得晚一些。隨著需要處理機器和摩登想法的迫切性,每個人發展出他們自己的模式或自我防衛機制,建立出一個專門為了解自我而產生的新過程。 ◆ 強派特追溯爪哇文化的源頭和它與其他文化交會,創作了幾個系列的雕塑裝置,例如《爪哇的機器:走馬燈》以及《爪哇戰爭,你可記得?》(War of Java, do you remember?),2009年在歇美第藝術電影院(Cemeti Art House)的個展,以及這次「關渡雙年展」中展出。他現在對與當代社會有關的認同議題有興趣,這些當代議題的閱讀,也可以藉由探討過去是如何重構來進行。這些原本互相衝突對立的議題,現在已形成平等或互補並列的關係。 有些議題在以往衝突不斷但今天則被接納了,對此強派特很有探究的興趣。特別是在「個人與公眾」(the individuals and the public),「現在與過去」(the present and the past),「本質論與策略性」(the essentialist and the strategic)的範疇。《幽靈戰爭》這部作品也可以更進一步看作是構成強派特這位藝術家思想的旅程,探討根源以及文化如何演進,同時我們也可以藉此看出爪哇文化本身的旅程。這種對新價值觀的歡迎,而非為了保護自我而拒斥它們的自我防衛機制,強派特把它看作一般人的共同策略,在後來的時代中,也成為個人所偏好的策略。這可能對爪哇社會是一個新的觀念。 在當代文化研究的認同議題中,尤其是文化思想家對認同形成議題的最新研究,明確指出一直以來有一種改變,對認同深具影響力。從前是以政府或掌權者為中心,但是現在卻成為逐漸個人的過程。文化政策在九○年代扮演塑造社群認同的角色,近來逐漸定型。一方面,全球化模糊了人的界線並將認同的各個象徵事物分散至世界各地;另一方面,也意外引發了關於認同和其代表物的基本問題。 強派特正是經由社群的觀念來檢視新個人主義的,他理解到印尼的社會基本上難以從社群的文化中解脫出來,個人主義的觀點總是以「自我」(self)是社會的一部分來理解的,因此每個人都必須在許多環境和考慮下,不斷地協商。除了產生不同形式的協商外,特定的認同觀點也創造了別的可能性,存在於邊境或兩種空間之間,用強派特最近常提到的詞來說,就是「第三空間」(the third spaces)。 ◆ 就在強派特和高樂希戲院為他們最近的計畫「第三族群」(Tubuh Ketiga)通力合作時,第三空間的觀念逐漸成形。這計畫的大部分研究,是在爪哇北部邊境的一個小鎮南安由(Indramayu)所做的。強派特在那裡觀察這個社群,看到認同的概念和文化象徵的形成,如何改變了它們原來的意義。這些概念的成形早在強派特以往的作品中就已指出,它們都是根據過去的事件,去呈現或暗指它們是如何被推崇,或是被保留下來維護它們的原貌,以便在某些時代裡象徵特定文化事物。如今這些都在改變。正如這篇文章重複提到的,認同的概念和表徵物會不斷的改變,然後形成主流思想的一部分。 在南安由爪哇人的族群裡,文化匯聚的觀念,為強派特帶來許多深刻的省思,讓他了解到,在現代的文化競爭下,新的自我防衛機制已經越來越複雜。作為各個社群的表徵的那些範疇,已然發展並顯露出一種豐富的多樣性:殖民時代的和後殖民時代的、傳統地和現代的、農人和工業家、手工的和機器的、宗教的和無神論的、魔幻的和機械的、邊緣的和主流的、低階藝術和高層藝術、平民化的精英主義的,以及其他許多範疇。 認同的議題是如此豐盛,值得讚揚,使得嘉年華會被選為慶賀的形式,在印尼,嘉年華會的點子建立了最歡樂的氣氛,而它的靈感來自對多元融合讚賞的渴望。從歷史的觀點來看,舉辦嘉年華會特別是為了慶祝該國認為重要的日子,例如,獨立紀念日、青年節,或者是較小的環境,像是地方政府慶祝當地的週年紀念日。有趣的是,嘉年華會始終在透露這樣一個期待─「印尼」代表的是一個真正的國家,N是大寫(Nation)。我的意思是,這裡必定有個渴望,想要呈現出所有存在印尼的多元價值體系,並藉由傳統服飾來作為象徵。 當初強派特曾想成為一個富有創意的音樂家,並曾學過廣播,且從很早以前,他一直對電器設計和動力機械頗感興趣。當他開始投入這個範疇,進而浸淫其中,當時所謂的「新媒體藝術」(new media art)尚未來到印尼的流行舞台上。九○年代間,只有克利斯納.慕爾第(Krisna Murti),印尼的新媒體先鋒,將影音方式運用於他的作品裡。[3]雖然還有其他的藝術家,像是赫利.多諾(Heri Dono)或是哈拉海麥尼(Arahmaiani),也都會使用影音作為他們表現的媒介。強派特一開始似乎無意把電子與動力的嗜好轉變成嚴肅的藝術作品。 在2000年中期,當印尼藝術運作出現允許轉變的觀念,且漸漸地蓬勃發展,新媒體藝術受到重視,除了在不同地點舉辦展覽,可以得到發展之外,新媒體也得到(資訊和通訊)技術進展的支持,而這樣的應用科學技術,對許多人已構成生活中不可或缺的一部分。 愛德溫.朱利安斯(Edwin Jurriens),正在研究印尼影音藝術以及新媒體藝術,嘗試去看年輕的藝術家如何處理這樣強大的新潮流: 錄像藝術的先驅是將錄像與裝置放在一起,但大多數的第二世代並不這樣做,而是用電視或電影螢幕來呈現單一頻道的錄像,做為藝術物品。年輕藝術家主要的靈感經常來自於當代流行的文化,像是電視廣告、音樂影音、流行肥皂劇,和網際網路,而不是傳統美術。據出版商和藝術評析者朗尼.奧古斯丁努斯(Ronny Agustinus)所言,新世代的錄像藝術家以電腦科技、音樂影音(特別是早期的音樂電視頻道MTV),以及實驗性的影片(例如昆汀·塔倫蒂諾Quentin Tarantino的作品)尋找其他的替代方式,以設法迴避「新秩序」(New Order)政權的壓制。他們也受到主流好萊塢影片、西方普普音樂和廣告電視系列的影響。奧古斯丁努斯批評年輕的影音藝術家,將這些類型的流行文化納為己用,沒有保持批判性的距離。 然後朱利安斯提到強派特如何以一個較有概念性的結構使用新媒體,這個結構和已發展的想法有關,而強派特是少數這麼做的藝術家的其中一個。強派特早先的作品《爪哇的機器:走馬燈》中,已經可以看出這位藝術家對藝術家、藝術品以及觀眾間關係的興趣,[4]他大多數的作品都是互動式的,邀請觀眾成為創意過程的一部分。如同朱利安斯提到的,強派特在他藝術的表現與他選擇的材料中間保持一個距離,因此能夠讓自己以批判性的理解,來看待技術產品如何影響人與人之間的關係。 在這樣的演變下,古拉漢.庫爾特.史密斯(Graham Coulter Smith)將強派特所使用的互動性與遊戲的觀點,描述成遊戲空間(gamespace)。[5]藝術的創意性不應該被完全地理解成遠離現實,並存在於無意識心靈的突觸(譯註: synapes,生物學上指兩個神經元之間的空隙,在神經衝動傳遞上具有特殊的生理功能。)總體之內。一定要有推理和判斷的過程,才能將不同的微小的創意行動組合在一起,製造出一個整體,建構出一特定的遊戲空間的點子:弄亂後再重新整理遊戲空間的元素。換句話說,非線性的認知過程(nonlinear cognitive process),是指許多想法會自發性的產生連結,而後被一個更線性的,連鎖般的建構歷程來補足。 這樣互動性的概念在《爪哇的機器:走馬燈》的系列中,進一步得到擴展。在所有的雕塑裝置中,觀眾的注意力中心始終在如何藉由活動裝置而與物件有所互動。強派特不只把一個技術的形式與另一個結合在一起,並且也使它變成多功能的,功能是這麼的多,以至於整個裝置看起來像一個演出。就好像士兵們是舞台上的演員,搭配著幾近完整的要素:音樂、多媒體、故事敘說。雖然在先前的作品中,作品與觀眾之間的互動一直把觀眾變成作品的一部分,但《爪哇的機器》系列中隨著觀眾對作品的回應,互動則是比較單向的。強派特採取一個特定的取向展示自己的作品,讓觀眾能夠走進士兵塑像之間的空間,並了解一個元素如何與另一個元素互動。強派特也傾向於允許觀眾看他使用的電子機器或裝置。他讓觀眾能夠看到作品中的複雜裝置,他的觀念之一是將科技變成某種一般大眾容易上手的東西。 強派特的作品,因此擁有強調讓新科技更加平民化的可能性。他的方式是在組織、創造、連接,並再利用所有已創造出來的東西和電子產品之間來回操作。藝術家的角色在觀察社會生活中,扮演著批判但重要的角色,強派特對這點具有高度的認知,撇開這個不說,他還是在結合聲音和動作影像的熱情活動與他的創造過程之間,做出了適當的區隔。創造作品也是一個遊戲,帶著有趣的心情去玩,最有可能發掘各種新方法來運用科技,例如一個現代的產品─這是從個人的潛能來看。強派特使得自己個人的取向偏向科技,這個取向需要富有感受性的批判與創意的行動。如此一來,強派特的作品不只是在他所表達議題的內容上面相當出色,也在媒介(medium)本身的選擇上等同於一個古典的標語「媒介即是政治」(the medium is political)。 [1] 強派特(Jompet)是創辦高樂希(Garasi)戲院的一名成員,這個戲院公司提倡關於印尼表演藝術的新想法。這個團體創辦於1999年,在2000年到2005年這段期間,密集的探討關於爪哇當代認同的議題,特別是關於爪哇人至今仍相信的神話故事的紀錄。他們稱此為「時間雕塑」(Waktu Batu)或「石頭時間」(Stone Time),包含三個部分,其中的視覺影像─由強派特設計與製作─成為其中一個重要的元素,不遜於劇本和編導。強派特早期對於爪哇人認同的發掘,從此議題的領域研究開始。在之後的階段,強派特「爪哇的機器」(Java’s Machine)系列的大多數作品,也都有高樂希戲院成員的參與,是雙方長期合作的方案。 [2]士兵駐守的大皇宮是名列「特殊地域」的建築物,印尼政府給了它這樣一個地位。在新政權的政治階層,藉由國王(蘇丹Sultan)的地位,大皇宮有維護自己存在權力的能力,國王自動地成為體制的頭頭,沒有經過包含人民與地區的眾議院的一般選舉過程。到目前為止,這樣一個特別的地位仍然受到爭論,人們質疑大皇宮的政治力量是否應該要保留。在印尼人的眼中,日惹大皇宮是個重要的文化象徵,雖然大半是扮演一個奠基於傳統文化的價值觀和產物的守護者角色。 [3] 荷蘭研究員,目前在澳大利亞任教的愛德溫.朱利安斯(Edwin Jurriens),最近一直在做一項廣泛綜合的研究,有關印尼影音藝術的歷史和發展。他在尚未出版的長篇文章中概述印尼新媒體藝術的發展,勾勒出一幅既有年代順序又具廣泛性的圖像。除此,克利斯納.慕爾第也已出版一篇詩文選集,特別涵括印尼的新媒體藝術作品和展覽的回顧。 [4] 強派特其中一個互動性的作品,《成為他人一小時》(1 hr 2b Other),一種遊戲性質的作品。強派特邀請兩位觀眾操作一個頭盔似的裝置,這個裝置讓人互相看見另外一個觀眾眼中所見。在此作品中,強派特嘗試追溯人與人之間的溝通方法,自然、直覺的溝通方式。 [5] 解構雕塑裝置藝術 © 2006 古拉漢.庫爾特-史密斯卡希亞德出品(DECONSTRUCTING INSTALLATION ART © 2006 Graham Coulter-Smith CASIAD PUBLISHING)

相關專文

圖像.文字.記憶 人如何因應自我的需求,而有目的的運用自己的記憶? 我將在這份報告中,探討尤莉.坎薩庫(Yuree Kensaku)的繪畫,對於記憶運用的可能性及其極限;坎薩庫是用什麼方法收集、處理、操作,並活用她的記憶,使之成為她藝術實踐的資源?又是以何種形式呈現出來呢?我以她在雙年展展出的兩件作品《我心中正在成長的》(What Growing in My Mind),以及《鮮活的記憶》(Vivid Memory)為主要的研究核心(在後續的章節裡,我將解釋引用她作品泰文名稱的原因),我也將引述她某些早期的作品,藉以說明她如何在創作中執著於記憶,尤其是她孩童時期的記憶。 在討論她的作品之前,我先做一個有關記憶如何與藝術產生關聯的簡短說明;更準確地說,應該是記憶如何使繪畫說故事(雖然我並不認為坎薩庫的繪畫是那種具有浮世繪般敘事性的繪畫,但至少她的繪畫以她獨特的方式向觀眾述說故事)。「記憶」是個大家耳熟能詳、經常提到的一個名詞,也是許多藝術家會運用到的資料庫。但對記憶感興趣的不僅存在於藝術的領域,記憶曾被許多不同的領域討論與研究,直到現在,就我的觀察,它雖不是最普遍,但仍然是一個受重視的題目,任何地方都有與記憶相關的討論,它的無所不在,即證明了它是一個值得注意的觀念。 但我們該如何感知記憶呢?「記憶」包含了兩種模式:記得和遺忘;記得與遺忘,是彼此的另一個自我,因為它們是「記憶」這同一件事的一體兩面。當一個人記得某些事,代表他或她曾回想起過去的片段(可以是人、事或物)。因此,總會有些什麼被遺留、沒有被提起,或沒能被記得,這些「沒能被記得」和「不想去記得的事」[1],既是被選擇要遺忘的,而他或她最後終將把它忘記。在這個(被記得的)過程中被保留下來,既成為記憶;因此,記憶是活的,並符合當下存在的狀態。更進一步的說,這代表了人可以處理、操作並控制自己(甚至其他人)的記憶;我們不僅可以選擇去記得什麼,更可以設計用何種方式去記住它。記憶,因人們的感知力而形塑,但這也並不表示記憶總是會被有意地扭曲;對人類而言,他們必須有如何去記得事情的方法、可以區分過去和現在,否則人們無從建立理性的思考。我們需要有能力了解、認識我們周圍發生的一切,那種理解力成為了記憶;一個有關過往的故事。 我們管理記憶力和記憶的方式,主要根植於我們的感知力與態度,缺少了這兩項能力,我們將無法敏銳的察覺任何事物(結果我們將不記得任何事),因為我們將會沒有任何想像(這是不太可能發生的)。對於同一個事件,十個人可能會有五種不同的記憶方式,取決於他們在那個事件當下的立場,和他們的態度,以及當時事件周遭的情境;所以記憶是主觀的,它是個人對人、對事物或對事件詮釋與理解的敘述。由此演繹,記憶是被創造出來的,它是對過去可知覺的故事敘述的重新建構。記憶是活躍的,它是一個對自己或對別人說故事的行為,藉由這種非常主觀的創造記憶的過程(我們下意識或無意識的選擇要記得什麼,以及怎麼去記憶它),但記憶,卻不可能記得「每一件事」。因為記憶是破碎的片段、曾經發生過的事件,是對過去的蒐集和重建。對實際發生過的事情,我們不可能完整的記得所有全貌。因此,記憶也像是幻覺,但它是經過選擇的、真實性片段,它通常是將過去發生的事件,轉變成一種反覆無常的結果。 這聽起來彷彿有點像「套套邏輯」般的重覆,但經過這樣對記憶有一個基礎性的了解,我將記憶總結成一種故事性敘述,它是對過去事物,最原初的回想與重建之結果,意思是說,記憶需要某種形式來產生這個可感知的結果,那個形式就是「敘述」。敘述的形式是多樣化的,記憶的形成,是將過去的知識反覆轉換的一種過程,不論是透過文本的形式,和非文本的實踐。在這樣獨特的思考下,敘事和語言可被認為是同一件事,我可以粗略的將敘事和語言分成兩個寬廣的模式:圖像和文字,這是兩個分不開、又相互依存的成分。記憶本身既是圖像與文字的結合,一旦我們開始思考,就會自動產生圖像與文字,將抽象的思考具像化;沒有圖像與文字,記憶便失去「形式」(不論生理的或心理的)而無法存在,就如同抽象的東西無法具體化(即將變成記憶),它將無以言喻……既盲且啞。 視覺藝術是敘事的一種形式,可以將抽象的概念轉換、變形,而呈現給這個感官世界。如同我之前提到,記憶是許多藝術家靈感的來源,坎薩庫(Kensaku)也是其中之一。2003年,坎薩庫以《我冷淡的愛人》(My Slighting Lover)開始了她的藝術家生涯,我將這位藝術家運用她的家族和童年記憶的方式,稱為「遺忘的後記」。 時光之影:個人記憶與家族歷史 坎薩庫在我之前提到的兩件畫作的創作自述裡提到,她無法全然記得過去,對她而言,記憶是很模糊的,彷彿透過一層窗簾看到的影像(坎薩庫的藝術創作裡有另外一種窗簾的概念)。自2007年開始,她的畫作《鉑金框裡的愛》(Love in Platinum Frame),曾出現了垂掛在窗前的窗簾,那不單純是個花招,而是有助於形塑、表現她的想法─她認為某些事物,實際上不是表象看起來的那樣;在表面下有一種隱藏的秘密。在《鉑金框裡的愛》這件作品中,她將畫中的圖像視為揭發隱藏在那些窗戶背後的秘密,而她正要窺探其真。但在《我心中正在成長的》與《鮮活的記憶》這兩件作品,窗簾的概念從隱匿、披露隱藏在窗戶後方的秘密,轉變為記憶逐漸消失的隱喻。對於窗簾的這兩種概念,讓我聯想起文藝復興時期,繪畫被視為窗戶的概念。透視法的發明,是引發人們這種新想法的起因,因為窗子開啟了一個更深的、產生幻想的三維空間。對我而言,這種空間的幻覺,使畫中彷彿增加了另一個世界,一個由藝術家創造出來的世界;在坎薩庫的作品中,則是她童年的記憶,和她的家族歷史。 根據坎薩庫的說法,她經常入畫的童年記憶,是她還是個念小學的小女孩,於是她能回想起的只是些模糊、片段的記憶,幾乎是她即將完全遺忘前的最後剪影。在這種情況下,坎薩庫的繪畫創作行為,猶如寫下一則有關遺忘的後記,許多過去的小片段,只對她個人具有意義,使她能記得正在消失的記憶,並證實這些被選擇的過去將會在現時呈顯。經由這種特別的感知,她的作品也多少和死亡的意念相關(況且,她經常在早期的繪畫,和那些畫作的創作自述及詮釋中,談及這個話題)。除了她已過世的父親,家族中還有其他的成員(母親和哥哥)尚活在人世;但無論是那一種象徵,被描繪出來的那些存在於記憶裡的人,因為他或她,扮演或存在於過去的時間裡,可被解讀為已逝者。這就是被凝結在畫中,代表往事的圖像。做為一個往事的圖像,畫中的人們和他們在現實生活中不同,於是他們被隱喻成「逝去者」(有些部份被改變了、消失或完全不一樣;從畫面描繪出來的那一刻開始,小孩長大了、大人變老了、狗兒死了、花朵凋謝了等等),畫面中,它代表「那曾經是」,而不是現在,更與現實中的現在完全不同。 在這種形式的運用下,藝術和描述的內容既是一幅有關死亡的繪畫。回想往事其實是讓它再活一次、使它死而復生;或更精準地說,讓它有了新生命,以一種新形態再出現(圖像/藝術品),或者傳遞新意義。華特.班雅明(Walter Benjamin)曾寫過「(1) 在追憶死者或那些我們深愛卻已不在的人們的儀式中,圖像的價值,既是讓我們找到最終的庇護所」。[2]這句話暗示圖像延續了死者存在的時間,對那些還活著的人而言,則變成了他們過往的圖像,也就是所謂「那曾經是」的過往(坎薩庫的母親,並不是現在真實的她,而是二十年前的那個她)。圖像的功能,猶如賦予那些不再有真實身軀的人,或是真實軀體已經改變的人,一個人造的軀體。因此,圖像可以使消逝的被看到,經過與回憶的儀式聯結,圖像和藝術作品帶記憶中的人物進入一個永恆的領域。 當人活著的時候,身體製造了錯綜複雜的行為,更進一步地產生了模稜兩可的困境;全人類都有一樣的經驗,人的自我認定,來自於他們如何在一個文本中擺置自己的位置,而這樣的選擇往往也影響了他們在自己故事裡,所表現出來的行為。圖像伴隨著歷史/故事,相對的它也是用於塑造這些故事文本的內容。於是,這些記憶在坎薩庫的繪畫裡如何被布署、計畫和運用呢? 坎薩庫以兩個向度來操作記憶這個元素:使它再度恢復活力,以及回溯過往。《我心中正在成長的》,和《鮮活的記憶》這兩件作品,坎薩庫回想起小時候家裡的那個小花園,她記得只有父親喜歡種花植草,家裡曾有一些陽光植物。由於她的記憶逐漸模糊消逝,她必須想像、重建父親的形象,以及一家人快樂做園藝的情境。窗簾的形式增加了一種隱喻的角色,意味著她所重建的過往和故事,是曖昧和不確定的。除了被植物和寵物圍繞著(魚、松鼠、烏龜—這些寵物都包含在《我心中正在成長的》作品泰文名稱裡),畫面中還有頭骨,尤其是在她父親的人像周邊;這些骷髏頭暗示著父親已不在人世。蠕蟲和枯萎的花朵,也象徵了某種正在衰敗的狀態。坎薩庫自己則以小女孩的形象出現在兩件畫作中,而且只露出半張臉,正注視這一切的變化,現在她了解了,沒有什麼是可以永久留存的。這種說法是以現在的觀點對應過去,它清楚的顯示,記憶是留存於還活著的人心中(會回想過去)。這兩件畫作名為《我心中正在成長的》和《鮮活的記憶》即是最佳證明;坎薩庫在她現時的想像,重建她還記得的回憶中的一個片段,那些圖像則是她腦海中的形象與故事的反影,她以繪畫將這些形象視覺化;在這兩幅作品裡的時間是多層重疊的,是被藝術家回想並重新組合而成的。 由於藝術家隨興地選擇和運用她的記憶(她的敘述方法),使這些記憶並不真確。她刻意地重建,自往事截取的某些小片段,再重新蒐集記憶,以排列組合的方式,揭露某些事物,又隱藏了某些東西:在真實的生活裡,這些事件的記憶,發生在不同的時間點和地方。這些事件被刻意的將時間錯置,所以這些記憶圖像是沒有時間順序的。坎薩庫畫作裡的事件並非事實,也不算是自傳,但它卻是一個被巧妙處理過的主觀性真實。藉由詮釋(已經被作品名稱誤導─兩種語言,卻不是彼此的翻譯),觀者也許會有自己不同的故事解讀。坎薩庫的繪畫裡潛藏著一個私密的故事,一個個人的人生歷史,唯有藝術家本人能回想起過去真正發生過的事。這些圖像唯有對藝術家本人,具有喚起記憶的作用;但對觀者而言,她所選擇的過去,是為了重建一個新的故事,具有新的意義。 語言遊戲 語言包括看得見,和看不見的多種表現形式;看得見的形式,包括以寫作的文字(看得到的口語符號)和圖像(視覺符號),而看不見的形式,則包含聲音和講演。在坎薩庫的作品中,這兩種語言形式被交互運用;端賴於它們如何相互聯結(如同音字[3]、同形異義字[4]、類比、擬人法和隱喻)。語言的運用也是一種描繪方法,是藝術家用來重新建構故事的象徵形式。視覺的圖像和口語在她的畫作中被移植和變異,舉例而言,她在2010年「想像和平」的聯展中,一件名為《請不要氣餒》(Prod Ya Toi Tor: Please do not be discouraged)的作品中,泰文 「tor」(氣餒) 便有另一個同音字和同形異義字「tor」(李樹);因此,她在畫面中呈現了李子的圖像(這些李子和畫中要隱含的政治危機意識完全沒有關聯)。這種作法說明了,藝術家是如何將畫中的圖像與語言做聯結。 雖然坎薩庫以繪畫將她的記憶視覺化,但這種語言遊戲,導致視覺圖像不足以使觀者全然了解其作品的意涵。坎薩庫的繪畫,似乎隱含了兩種不同層次的詮釋和解讀,一種是視覺符號上的認知定義,另一個是建立在文化認知上的聯結。換言之,對泰國當地的觀眾,和來自國外的觀眾,在觀看同樣的作品時,他們的解讀一定是全然不同(除非這些外國人懂得泰文和泰國的大眾流行文化)。 現在容我再回到本文一開始提到作品的泰文和英文名稱;泰文名稱為「ต้นไม้, ปลาครับ, กระรอก, เต่าน้อยน้อย, ลูกท้อแท้ๆ, หนอนยึกยือ, ความตาย, วิญญาณ, ตัวฉัน ฯลฯ」、「ความทรงจำถึงคุณนายตื่นสาย」,英文的名稱顯然不是字面的直譯(「我心中正在成長的」(What Growing in My Mind)、「鮮活的記憶」(Vivid Memory))。這些泰文的字面直譯是「樹、魚、松鼠、小烏龜、上等桃子、蠕動的蛆、死亡、鬼魂、我…等等」和「我對陽光植物的記憶」。或許,這兩件作品不算是說明坎薩庫上述繪畫特質的最佳例證,她早期的作品(自2003年以來到現在)明顯呈現出英文與泰文名稱的迥然不同;她的泰文作品名稱,通常會使用泰國的俗諺、泰國的民謠或俚語,因此很難把泰文字義中的含意和精髓翻譯出來。要了解這些符號,最重要的就是經由任何一種團體組織的力量(成為它的民族、文化的、宗教的,或是階級的團體),這樣才可能學習到,並從記憶裡取得這些符號的含意(這些符號真正的意義)。這些符號一定源自於社會的統治和社會化系統下的一部份,因此這些成員會有相同的背景;換句話說,生活在相同的文化/社會背景下,使人們可以了解某些相同的符碼。 從這個論點來看,坎薩庫的作品是非常泰式的,它的意涵不容易被外國人理解,至少外藉觀眾的解讀一定和泰國當地人不同。既然坎薩庫和泰國同胞分享集體意識,對泰國人而言,應該是比較容易去詮釋存在於相同系統(泰國社會)下的符號。然而,我也不認為泰國人就可以完全理解她傳遞出來的訊息(由於她操弄語言的方式)。同時,這也不表示,外國人就無法賞析她的作品,當然,人們可以純粹以視覺欣賞的角度去看她的畫作,並建構觀者自己的意義。我的意思是指,根據不同的社會文化學的因素,對她的作品會產生不同層次的詮釋與欣賞。運用泰國格言、諺語、民謠和其他泰國事物,使外國人無法理解她視覺符號的含意,也是一種刻意的操弄。[5] 透過觀察和解碼後,外國觀眾也許能夠體會畫布表面圖像的暗示,理解視覺符號的含意(畢竟圖像是靠著相似或模仿,而具備某種意味:一棵樹的圖像看起來像一棵樹;在這層意涵上,樹就是樹、蛆就是蛆),但泰國人可能看到另一層含意,內在文化的聯結,使他們能聯想起耳熟能詳的泰國諺語、民謠和流行話題,而將這些聯想帶進對繪畫的詮釋(不過,這些畫面與口語的陳述方式,都是藝術家個人刻意的選擇與操弄,她為那些已有某些意義的東西,創造了新的意含,這是一種有目的的操控)。這是坎薩庫繪畫中的獨特語彙系統,沒有人能和她一樣,有這樣的表達方式。 不停地挖掘、尋找她作品裡的意義,可能會從自我認知與自我認同開始,但這並不是找到意義的最終渠道;我們必須把那些看來無關緊要的元素,與作品的泰文名稱拼貼起來,由於坎薩庫的語言結構相當特別,絕不像它看來起的那麼單純(換個角度來看,其實也非常孩子氣),既使是相同文化背景的觀眾,要解讀她的作品也不是那麼容易。 有趣的是,坎薩庫的繪畫並不是故事性的插畫,相反地,圖像與文字(已轉換和變形在圖像中)是經過重新組合、建構後,賦予畫面一個新的敘事意義。那些圖像和文字的原始意義,已然被改變並賦予新的含意,因此,畫布可說是圖像與文字的交互作用的角力場,這是她所運用的獨特又複雜的語言系統。坎薩庫將繪畫創造出兩種不同層次的敘事方式─故事/語言、圖像和文字;多種圖像與語言交互運用的做法,和她的故事之間的關係,是她藝術創作最核心的部份。坎薩庫畫作裡運用的語言,既是她作品迷人的特質,同時,卻也是解讀她作品訊息的障礙。 最後,我想要談談她的繪畫風格;她如何將自己的記憶視覺化的表現手法。之前我提到,在精密審視的觀看下,會發現一般人容易忽略的暴烈跡象,坎薩庫在繪畫裡,將死亡和暴力潛藏在如棒棒糖般甜美、多彩的意象裡。一般人無法體會她畫中所呈現的暴烈能量或負面情緒的原因,肇因於她非寫實的畫風(我們可以想像一下,如果看到的畫面是真實的骷髏頭、吊著的人和蛆,那是多麼的恐怖!)。藉於色彩豐富、扁平像卡通一般的圖像,所有的事物看起來都很「可愛」。表面色彩豐富,和扭曲變形的身體與物件,創造了一個讓人受騙的暴力畫面。它看起來不真實,所以不像有暴力的畫面,有時甚至非常滑稽。 這種欺騙的特質在坎薩庫的畫面裡,存在於卡通般的扁平圖像裡,就像她慧黠地操弄語言的手法一般。因為非寫實,人們不會輕易地察覺到,那些隱藏在甜美表面下的暴力和負面意味。存在於她作品裡的這種複雜性,既是語言和多重敘事法交互運用下的產物,它同時也摻雜了重新蒐集建構的記憶。坎薩庫色彩豐富、扁平的畫風,確實包含多重層次的時間與記憶,這些時段並沒有以前後順序組合而成,導致這些記憶是無法被敘述的。再換一個方式來解釋,那些畫中的回憶,並沒能說出它自己(原始)的故事,也並不能真正代表它們自己,僅具有參考的功能,就像是個前往另一個故事的中途站。這一切說明,都顯示了坎薩庫的繪畫,並沒有看起來那麼單純而容易解讀。畫面充滿色彩的可愛風,僅是一個幻象,誘使觀者忽略她畫中帶有的激動與暴烈。她在將記憶視覺化的處理過程,和運用的手法,使觀者很難解讀她想要傳達的訊息。在色彩、非寫實的構圖下,坎薩庫將真實的自我,隱匿在那些個人生活歷史的虛假陰影下。 [1] 雖然我不否然,也有不能被忘掉的事,像是一個傷口或心理受到的屈辱。 [2] 華特.班雅明,「迎向靈光消逝的年代」第三版,Edmund Jephcot and Others翻譯,Eiland, Howeard and Jenning, Michael W. 編輯,華特.班雅明,選集第四冊1938-40年,2003年劍橋, 麻州: 哈佛大學 Belknap 出版社 出版 258頁 [3]譯註:發音相同的字,如英文的right和write。 [4]譯註:同字型,但意義不同的字;如英文的seal有海豹及圖章兩種不同的意思。 [5] 基於這個原因,我個人從來不覺得坎薩庫的繪畫帶有「日本味」(除了她具有一半泰國血統,一半日本血統,她是非常典型的混血兒藝術家的代表)。雖然她的作品彷彿帶點「普普」(以扁平、卡通式風格的圖像),她的作品與其他日本流行藝術或「漫畫」截然不同。

相關專文

圖像.文字.記憶 人如何因應自我的需求,而有目的的運用自己的記憶? 我將在這份報告中,探討尤莉.坎薩庫(Yuree Kensaku)的繪畫,對於記憶運用的可能性及其極限;坎薩庫是用什麼方法收集、處理、操作,並活用她的記憶,使之成為她藝術實踐的資源?又是以何種形式呈現出來呢?我以她在雙年展展出的兩件作品《我心中正在成長的》(What Growing in My Mind),以及《鮮活的記憶》(Vivid Memory)為主要的研究核心(在後續的章節裡,我將解釋引用她作品泰文名稱的原因),我也將引述她某些早期的作品,藉以說明她如何在創作中執著於記憶,尤其是她孩童時期的記憶。 在討論她的作品之前,我先做一個有關記憶如何與藝術產生關聯的簡短說明;更準確地說,應該是記憶如何使繪畫說故事(雖然我並不認為坎薩庫的繪畫是那種具有浮世繪般敘事性的繪畫,但至少她的繪畫以她獨特的方式向觀眾述說故事)。「記憶」是個大家耳熟能詳、經常提到的一個名詞,也是許多藝術家會運用到的資料庫。但對記憶感興趣的不僅存在於藝術的領域,記憶曾被許多不同的領域討論與研究,直到現在,就我的觀察,它雖不是最普遍,但仍然是一個受重視的題目,任何地方都有與記憶相關的討論,它的無所不在,即證明了它是一個值得注意的觀念。 但我們該如何感知記憶呢?「記憶」包含了兩種模式:記得和遺忘;記得與遺忘,是彼此的另一個自我,因為它們是「記憶」這同一件事的一體兩面。當一個人記得某些事,代表他或她曾回想起過去的片段(可以是人、事或物)。因此,總會有些什麼被遺留、沒有被提起,或沒能被記得,這些「沒能被記得」和「不想去記得的事」[1],既是被選擇要遺忘的,而他或她最後終將把它忘記。在這個(被記得的)過程中被保留下來,既成為記憶;因此,記憶是活的,並符合當下存在的狀態。更進一步的說,這代表了人可以處理、操作並控制自己(甚至其他人)的記憶;我們不僅可以選擇去記得什麼,更可以設計用何種方式去記住它。記憶,因人們的感知力而形塑,但這也並不表示記憶總是會被有意地扭曲;對人類而言,他們必須有如何去記得事情的方法、可以區分過去和現在,否則人們無從建立理性的思考。我們需要有能力了解、認識我們周圍發生的一切,那種理解力成為了記憶;一個有關過往的故事。 我們管理記憶力和記憶的方式,主要根植於我們的感知力與態度,缺少了這兩項能力,我們將無法敏銳的察覺任何事物(結果我們將不記得任何事),因為我們將會沒有任何想像(這是不太可能發生的)。對於同一個事件,十個人可能會有五種不同的記憶方式,取決於他們在那個事件當下的立場,和他們的態度,以及當時事件周遭的情境;所以記憶是主觀的,它是個人對人、對事物或對事件詮釋與理解的敘述。由此演繹,記憶是被創造出來的,它是對過去可知覺的故事敘述的重新建構。記憶是活躍的,它是一個對自己或對別人說故事的行為,藉由這種非常主觀的創造記憶的過程(我們下意識或無意識的選擇要記得什麼,以及怎麼去記憶它),但記憶,卻不可能記得「每一件事」。因為記憶是破碎的片段、曾經發生過的事件,是對過去的蒐集和重建。對實際發生過的事情,我們不可能完整的記得所有全貌。因此,記憶也像是幻覺,但它是經過選擇的、真實性片段,它通常是將過去發生的事件,轉變成一種反覆無常的結果。 這聽起來彷彿有點像「套套邏輯」般的重覆,但經過這樣對記憶有一個基礎性的了解,我將記憶總結成一種故事性敘述,它是對過去事物,最原初的回想與重建之結果,意思是說,記憶需要某種形式來產生這個可感知的結果,那個形式就是「敘述」。敘述的形式是多樣化的,記憶的形成,是將過去的知識反覆轉換的一種過程,不論是透過文本的形式,和非文本的實踐。在這樣獨特的思考下,敘事和語言可被認為是同一件事,我可以粗略的將敘事和語言分成兩個寬廣的模式:圖像和文字,這是兩個分不開、又相互依存的成分。記憶本身既是圖像與文字的結合,一旦我們開始思考,就會自動產生圖像與文字,將抽象的思考具像化;沒有圖像與文字,記憶便失去「形式」(不論生理的或心理的)而無法存在,就如同抽象的東西無法具體化(即將變成記憶),它將無以言喻……既盲且啞。 視覺藝術是敘事的一種形式,可以將抽象的概念轉換、變形,而呈現給這個感官世界。如同我之前提到,記憶是許多藝術家靈感的來源,坎薩庫(Kensaku)也是其中之一。2003年,坎薩庫以《我冷淡的愛人》(My Slighting Lover)開始了她的藝術家生涯,我將這位藝術家運用她的家族和童年記憶的方式,稱為「遺忘的後記」。 時光之影:個人記憶與家族歷史 坎薩庫在我之前提到的兩件畫作的創作自述裡提到,她無法全然記得過去,對她而言,記憶是很模糊的,彷彿透過一層窗簾看到的影像(坎薩庫的藝術創作裡有另外一種窗簾的概念)。自2007年開始,她的畫作《鉑金框裡的愛》(Love in Platinum Frame),曾出現了垂掛在窗前的窗簾,那不單純是個花招,而是有助於形塑、表現她的想法─她認為某些事物,實際上不是表象看起來的那樣;在表面下有一種隱藏的秘密。在《鉑金框裡的愛》這件作品中,她將畫中的圖像視為揭發隱藏在那些窗戶背後的秘密,而她正要窺探其真。但在《我心中正在成長的》與《鮮活的記憶》這兩件作品,窗簾的概念從隱匿、披露隱藏在窗戶後方的秘密,轉變為記憶逐漸消失的隱喻。對於窗簾的這兩種概念,讓我聯想起文藝復興時期,繪畫被視為窗戶的概念。透視法的發明,是引發人們這種新想法的起因,因為窗子開啟了一個更深的、產生幻想的三維空間。對我而言,這種空間的幻覺,使畫中彷彿增加了另一個世界,一個由藝術家創造出來的世界;在坎薩庫的作品中,則是她童年的記憶,和她的家族歷史。 根據坎薩庫的說法,她經常入畫的童年記憶,是她還是個念小學的小女孩,於是她能回想起的只是些模糊、片段的記憶,幾乎是她即將完全遺忘前的最後剪影。在這種情況下,坎薩庫的繪畫創作行為,猶如寫下一則有關遺忘的後記,許多過去的小片段,只對她個人具有意義,使她能記得正在消失的記憶,並證實這些被選擇的過去將會在現時呈顯。經由這種特別的感知,她的作品也多少和死亡的意念相關(況且,她經常在早期的繪畫,和那些畫作的創作自述及詮釋中,談及這個話題)。除了她已過世的父親,家族中還有其他的成員(母親和哥哥)尚活在人世;但無論是那一種象徵,被描繪出來的那些存在於記憶裡的人,因為他或她,扮演或存在於過去的時間裡,可被解讀為已逝者。這就是被凝結在畫中,代表往事的圖像。做為一個往事的圖像,畫中的人們和他們在現實生活中不同,於是他們被隱喻成「逝去者」(有些部份被改變了、消失或完全不一樣;從畫面描繪出來的那一刻開始,小孩長大了、大人變老了、狗兒死了、花朵凋謝了等等),畫面中,它代表「那曾經是」,而不是現在,更與現實中的現在完全不同。 在這種形式的運用下,藝術和描述的內容既是一幅有關死亡的繪畫。回想往事其實是讓它再活一次、使它死而復生;或更精準地說,讓它有了新生命,以一種新形態再出現(圖像/藝術品),或者傳遞新意義。華特.班雅明(Walter Benjamin)曾寫過「(1) 在追憶死者或那些我們深愛卻已不在的人們的儀式中,圖像的價值,既是讓我們找到最終的庇護所」。[2]這句話暗示圖像延續了死者存在的時間,對那些還活著的人而言,則變成了他們過往的圖像,也就是所謂「那曾經是」的過往(坎薩庫的母親,並不是現在真實的她,而是二十年前的那個她)。圖像的功能,猶如賦予那些不再有真實身軀的人,或是真實軀體已經改變的人,一個人造的軀體。因此,圖像可以使消逝的被看到,經過與回憶的儀式聯結,圖像和藝術作品帶記憶中的人物進入一個永恆的領域。 當人活著的時候,身體製造了錯綜複雜的行為,更進一步地產生了模稜兩可的困境;全人類都有一樣的經驗,人的自我認定,來自於他們如何在一個文本中擺置自己的位置,而這樣的選擇往往也影響了他們在自己故事裡,所表現出來的行為。圖像伴隨著歷史/故事,相對的它也是用於塑造這些故事文本的內容。於是,這些記憶在坎薩庫的繪畫裡如何被布署、計畫和運用呢? 坎薩庫以兩個向度來操作記憶這個元素:使它再度恢復活力,以及回溯過往。《我心中正在成長的》,和《鮮活的記憶》這兩件作品,坎薩庫回想起小時候家裡的那個小花園,她記得只有父親喜歡種花植草,家裡曾有一些陽光植物。由於她的記憶逐漸模糊消逝,她必須想像、重建父親的形象,以及一家人快樂做園藝的情境。窗簾的形式增加了一種隱喻的角色,意味著她所重建的過往和故事,是曖昧和不確定的。除了被植物和寵物圍繞著(魚、松鼠、烏龜—這些寵物都包含在《我心中正在成長的》作品泰文名稱裡),畫面中還有頭骨,尤其是在她父親的人像周邊;這些骷髏頭暗示著父親已不在人世。蠕蟲和枯萎的花朵,也象徵了某種正在衰敗的狀態。坎薩庫自己則以小女孩的形象出現在兩件畫作中,而且只露出半張臉,正注視這一切的變化,現在她了解了,沒有什麼是可以永久留存的。這種說法是以現在的觀點對應過去,它清楚的顯示,記憶是留存於還活著的人心中(會回想過去)。這兩件畫作名為《我心中正在成長的》和《鮮活的記憶》即是最佳證明;坎薩庫在她現時的想像,重建她還記得的回憶中的一個片段,那些圖像則是她腦海中的形象與故事的反影,她以繪畫將這些形象視覺化;在這兩幅作品裡的時間是多層重疊的,是被藝術家回想並重新組合而成的。 由於藝術家隨興地選擇和運用她的記憶(她的敘述方法),使這些記憶並不真確。她刻意地重建,自往事截取的某些小片段,再重新蒐集記憶,以排列組合的方式,揭露某些事物,又隱藏了某些東西:在真實的生活裡,這些事件的記憶,發生在不同的時間點和地方。這些事件被刻意的將時間錯置,所以這些記憶圖像是沒有時間順序的。坎薩庫畫作裡的事件並非事實,也不算是自傳,但它卻是一個被巧妙處理過的主觀性真實。藉由詮釋(已經被作品名稱誤導─兩種語言,卻不是彼此的翻譯),觀者也許會有自己不同的故事解讀。坎薩庫的繪畫裡潛藏著一個私密的故事,一個個人的人生歷史,唯有藝術家本人能回想起過去真正發生過的事。這些圖像唯有對藝術家本人,具有喚起記憶的作用;但對觀者而言,她所選擇的過去,是為了重建一個新的故事,具有新的意義。 語言遊戲 語言包括看得見,和看不見的多種表現形式;看得見的形式,包括以寫作的文字(看得到的口語符號)和圖像(視覺符號),而看不見的形式,則包含聲音和講演。在坎薩庫的作品中,這兩種語言形式被交互運用;端賴於它們如何相互聯結(如同音字[3]、同形異義字[4]、類比、擬人法和隱喻)。語言的運用也是一種描繪方法,是藝術家用來重新建構故事的象徵形式。視覺的圖像和口語在她的畫作中被移植和變異,舉例而言,她在2010年「想像和平」的聯展中,一件名為《請不要氣餒》(Prod Ya Toi Tor: Please do not be discouraged)的作品中,泰文 「tor」(氣餒) 便有另一個同音字和同形異義字「tor」(李樹);因此,她在畫面中呈現了李子的圖像(這些李子和畫中要隱含的政治危機意識完全沒有關聯)。這種作法說明了,藝術家是如何將畫中的圖像與語言做聯結。 雖然坎薩庫以繪畫將她的記憶視覺化,但這種語言遊戲,導致視覺圖像不足以使觀者全然了解其作品的意涵。坎薩庫的繪畫,似乎隱含了兩種不同層次的詮釋和解讀,一種是視覺符號上的認知定義,另一個是建立在文化認知上的聯結。換言之,對泰國當地的觀眾,和來自國外的觀眾,在觀看同樣的作品時,他們的解讀一定是全然不同(除非這些外國人懂得泰文和泰國的大眾流行文化)。 現在容我再回到本文一開始提到作品的泰文和英文名稱;泰文名稱為「ต้นไม้, ปลาครับ, กระรอก, เต่าน้อยน้อย, ลูกท้อแท้ๆ, หนอนยึกยือ, ความตาย, วิญญาณ, ตัวฉัน ฯลฯ」、「ความทรงจำถึงคุณนายตื่นสาย」,英文的名稱顯然不是字面的直譯(「我心中正在成長的」(What Growing in My Mind)、「鮮活的記憶」(Vivid Memory))。這些泰文的字面直譯是「樹、魚、松鼠、小烏龜、上等桃子、蠕動的蛆、死亡、鬼魂、我…等等」和「我對陽光植物的記憶」。或許,這兩件作品不算是說明坎薩庫上述繪畫特質的最佳例證,她早期的作品(自2003年以來到現在)明顯呈現出英文與泰文名稱的迥然不同;她的泰文作品名稱,通常會使用泰國的俗諺、泰國的民謠或俚語,因此很難把泰文字義中的含意和精髓翻譯出來。要了解這些符號,最重要的就是經由任何一種團體組織的力量(成為它的民族、文化的、宗教的,或是階級的團體),這樣才可能學習到,並從記憶裡取得這些符號的含意(這些符號真正的意義)。這些符號一定源自於社會的統治和社會化系統下的一部份,因此這些成員會有相同的背景;換句話說,生活在相同的文化/社會背景下,使人們可以了解某些相同的符碼。 從這個論點來看,坎薩庫的作品是非常泰式的,它的意涵不容易被外國人理解,至少外藉觀眾的解讀一定和泰國當地人不同。既然坎薩庫和泰國同胞分享集體意識,對泰國人而言,應該是比較容易去詮釋存在於相同系統(泰國社會)下的符號。然而,我也不認為泰國人就可以完全理解她傳遞出來的訊息(由於她操弄語言的方式)。同時,這也不表示,外國人就無法賞析她的作品,當然,人們可以純粹以視覺欣賞的角度去看她的畫作,並建構觀者自己的意義。我的意思是指,根據不同的社會文化學的因素,對她的作品會產生不同層次的詮釋與欣賞。運用泰國格言、諺語、民謠和其他泰國事物,使外國人無法理解她視覺符號的含意,也是一種刻意的操弄。[5] 透過觀察和解碼後,外國觀眾也許能夠體會畫布表面圖像的暗示,理解視覺符號的含意(畢竟圖像是靠著相似或模仿,而具備某種意味:一棵樹的圖像看起來像一棵樹;在這層意涵上,樹就是樹、蛆就是蛆),但泰國人可能看到另一層含意,內在文化的聯結,使他們能聯想起耳熟能詳的泰國諺語、民謠和流行話題,而將這些聯想帶進對繪畫的詮釋(不過,這些畫面與口語的陳述方式,都是藝術家個人刻意的選擇與操弄,她為那些已有某些意義的東西,創造了新的意含,這是一種有目的的操控)。這是坎薩庫繪畫中的獨特語彙系統,沒有人能和她一樣,有這樣的表達方式。 不停地挖掘、尋找她作品裡的意義,可能會從自我認知與自我認同開始,但這並不是找到意義的最終渠道;我們必須把那些看來無關緊要的元素,與作品的泰文名稱拼貼起來,由於坎薩庫的語言結構相當特別,絕不像它看來起的那麼單純(換個角度來看,其實也非常孩子氣),既使是相同文化背景的觀眾,要解讀她的作品也不是那麼容易。 有趣的是,坎薩庫的繪畫並不是故事性的插畫,相反地,圖像與文字(已轉換和變形在圖像中)是經過重新組合、建構後,賦予畫面一個新的敘事意義。那些圖像和文字的原始意義,已然被改變並賦予新的含意,因此,畫布可說是圖像與文字的交互作用的角力場,這是她所運用的獨特又複雜的語言系統。坎薩庫將繪畫創造出兩種不同層次的敘事方式─故事/語言、圖像和文字;多種圖像與語言交互運用的做法,和她的故事之間的關係,是她藝術創作最核心的部份。坎薩庫畫作裡運用的語言,既是她作品迷人的特質,同時,卻也是解讀她作品訊息的障礙。 最後,我想要談談她的繪畫風格;她如何將自己的記憶視覺化的表現手法。之前我提到,在精密審視的觀看下,會發現一般人容易忽略的暴烈跡象,坎薩庫在繪畫裡,將死亡和暴力潛藏在如棒棒糖般甜美、多彩的意象裡。一般人無法體會她畫中所呈現的暴烈能量或負面情緒的原因,肇因於她非寫實的畫風(我們可以想像一下,如果看到的畫面是真實的骷髏頭、吊著的人和蛆,那是多麼的恐怖!)。藉於色彩豐富、扁平像卡通一般的圖像,所有的事物看起來都很「可愛」。表面色彩豐富,和扭曲變形的身體與物件,創造了一個讓人受騙的暴力畫面。它看起來不真實,所以不像有暴力的畫面,有時甚至非常滑稽。 這種欺騙的特質在坎薩庫的畫面裡,存在於卡通般的扁平圖像裡,就像她慧黠地操弄語言的手法一般。因為非寫實,人們不會輕易地察覺到,那些隱藏在甜美表面下的暴力和負面意味。存在於她作品裡的這種複雜性,既是語言和多重敘事法交互運用下的產物,它同時也摻雜了重新蒐集建構的記憶。坎薩庫色彩豐富、扁平的畫風,確實包含多重層次的時間與記憶,這些時段並沒有以前後順序組合而成,導致這些記憶是無法被敘述的。再換一個方式來解釋,那些畫中的回憶,並沒能說出它自己(原始)的故事,也並不能真正代表它們自己,僅具有參考的功能,就像是個前往另一個故事的中途站。這一切說明,都顯示了坎薩庫的繪畫,並沒有看起來那麼單純而容易解讀。畫面充滿色彩的可愛風,僅是一個幻象,誘使觀者忽略她畫中帶有的激動與暴烈。她在將記憶視覺化的處理過程,和運用的手法,使觀者很難解讀她想要傳達的訊息。在色彩、非寫實的構圖下,坎薩庫將真實的自我,隱匿在那些個人生活歷史的虛假陰影下。 [1] 雖然我不否然,也有不能被忘掉的事,像是一個傷口或心理受到的屈辱。 [2] 華特.班雅明,「迎向靈光消逝的年代」第三版,Edmund Jephcot and Others翻譯,Eiland, Howeard and Jenning, Michael W. 編輯,華特.班雅明,選集第四冊1938-40年,2003年劍橋, 麻州: 哈佛大學 Belknap 出版社 出版 258頁 [3]譯註:發音相同的字,如英文的right和write。 [4]譯註:同字型,但意義不同的字;如英文的seal有海豹及圖章兩種不同的意思。 [5] 基於這個原因,我個人從來不覺得坎薩庫的繪畫帶有「日本味」(除了她具有一半泰國血統,一半日本血統,她是非常典型的混血兒藝術家的代表)。雖然她的作品彷彿帶點「普普」(以扁平、卡通式風格的圖像),她的作品與其他日本流行藝術或「漫畫」截然不同。

相關專文

一艘前往荷蘭的船上,周遭圍繞著滿滿的荷蘭人,小梅(Tieu Mai)緊緊抓住她已逝愛人留給她唯一的遺物,一個瓷花瓶,那是她犠牲了自己的自由才換來的。那些荷蘭人對這只花瓶著了迷,彷彿它是什麼珍寶,他們對一個在越南看似稀鬆平常的物品那麼地渴望,令小梅感到困惑;即使這個瓷瓶對她而言,代表了任何金錢都無法衡量的價值。一瞬間,空間和時間來到了未來,這只花瓶現身在今時今日的越南,經由一個類似的虛假的通商航路…透過一個由藝術家組織的團體:越南籍的「螺旋槳團體」(The Propeller Group),以及丹麥的「超級彈性」(Superflex)所合作的三部曲電視劇,開始述說另一個有關愛與失落的動人故事。 1929年一位詩人誕生了,他的名字是拉達(Le Dat),相信越南有言論自由,是一位對抗法國的佔領政權,以及讓數以千計的北越人民喪失家園的土地改革制度的學者,他具挑釁的文章默默地散佈民主和人權的觀念。1956年,越南共產黨政府認為他牽涉所謂「人本主義與美的作品」(Nhan Van-Giai Phan)的事件,而逮捕了他,不只一次把他送去勞改營再教育,從阮純詩(Nguyen Trihn Thi)的鏡頭下,我們看到他的葬禮,以緩慢的倒轉方式,恭敬地將他回復到年輕的歲月。 一位中年婦女穿著越南陸軍的士兵制服,以一連串緩慢卻忘我的舞步移動著,她的雙手各握著一把紅色的大扇子。當黑白的城市街景在她的後方及下方不停地變換,仍不停止她的腳步節奏,是那麼專注而規律,忘我的無視身旁那些人們的爭執。阮明福(Nguyen Minh Phuoc)讓她一次再一次、又一次地不斷重覆同樣的身體動作。… 這些畫面顯示了對過去與未來的一種藝術性反思,但也是一種對愛與失落的哀慟。以上所提到的藝術作品是非常重要,有關再發現、記憶和對文化行為或形式提出質疑的故事。這些畫面具有的共同點,是越南歷史的情結,夢想、循環和混亂。 …而這些夢想、循環和混亂從這個國家的命名開始,據聞這個國家的人民是一條龍與仙子結婚後而生下的後代。中文字的「越」(Viet)、「南」(Nam),代表了來自南方的「越人」;「Nam」是廣東話的「南」,或是大南方以外之地。早自西元前111年起,越南還被視為是中國南方的南蠻王朝,其後一千年間,越南承襲了中國的法律系統、文字和儒家的家庭與社會生活規範。那些統治階級的知識份子,被稱為越南華人。然而在西元938年,越南擺脫了中國的統治,接著進入了李氏和阮氏王朝的黃金時期。「大越」,是越南後來的名稱,在南進(Nam Tien)的運動中,擴大了她的統治版圖,征服了占婆王國(kingdom of Champa)和位於南方的高棉王朝部份土地。從十六世紀開始,這個國家南北霸主之間爆發了長年的內戰,最後在南方的阮安(Nguyen Anh),得到法國的協助而戰勝,得以再度統一;但也從此淪入了殖民的陰謀,越南成為法國開創印度支那的操盤基地(創立於1887年,整合了越南、柬埔寨和寮國)。1941年,日本入侵法屬印度支那,同時在胡志民市為首的「越民」運動也在同年開始(Viet Minh,共產主義與民族主義自由運動),尋求越南的獨立自主。1954年的日內瓦協定,將越南一分為二,在南方成立了非軍事區,造成了許多信奉天主教及害怕共產主義報復行為的人民大舉南遷。同一時期的北越地區,共產黨謀殺了許多地主,並發生了大饑荒。當時,吳庭琰(Ngo Dinh Diem)控制了南方,設立了戡亂政府,他也是一位極權統治者,將異議份子一律貼上共產黨的標籤而予以處決。吳的背後有美國撐腰,這更激怒了北越的共產黨,而企欲征服南方,因此展開了震撼國際的越南戰爭的災禍,掀起了全球對共產黨的恐懼。這場戰爭,是第一次可以在電視上看到實際畫面的戰爭,也是第一次直昇機戰役。1975年,當他們得知經過了十年的拼戰,喪失了數以千計的生命,還是輸了這場戰役,在海外許多的軍官指揮室都充滿了罪惡感。然而,越南人的堅忍毅力一直持續地捍衛著他們的邊境直至1978年,他們侵略了柬埔寨、推翻了高棉赤軍,惹惱了中國,並在北方邊境發動許多小型游擊戰,而引發了1979年的中越戰爭。像這樣將一段長的歷史、複雜而充滿陰謀的連串事件變成概要的故事,是越南當代劇場藝術家持續推動、激勵和思索的內容。 那些歷史的事件,是舞台的基礎,而藝術家們再注入新的對白、新的舞台設計和音效;一個聚光燈指向一個特別的角度、以一種新的形式和規格揭開了這些歷史。這些藝術家基本上被越南在近年來的特徵所吸引,也感到困惑。這就像是一位老農夫驕傲地戴著他的舊軍隊徽章去田地裡,那裡充斥著推土機和鐵絲,土地被修剪成法式的庭園緊鄰著中國式的湖景;美術館以它們剝落的油畫,舉辦冗長而無聊的展覽,閃亮的霓虹燈櫉窗裡,放著每個月更換的人形模特兒,展示著普拉達(Prada)、古馳(Gucci)、和路易威登(Louis Vuitton)等名牌的最新設計。這位老農夫驚慌失措地看著他的姪女、外甥和孫子們,穿上他們的西裝、戴上那些精巧的電子產品,他嘆息著,並為他們的腦海沒被訓練成懂得流血、死亡和戰爭而感到沉重。老農夫肩上扛著意識情節的束縛,一種對國家熾烈的愛,而這個國家還是持續地被其他國家操弄著。他戴上他的徽章、憶起他的偒痛、以民族主義的忠誠珍惜自己國家的成就,那是他的後輩子孫所缺乏的情懷;於是,他為了不斷地顯示出對過去的緬懷,以便能控制、約束其他人,要求他們也應具有和他一樣的情操,使他們也記得他曾擁有的過去,把他曾經學習到的價值觀教導給他們,是十分重要的。他凝視著扭曲的鋼架和廣告看板,祈求再見到綠油油的稻田,傍晚時能和朋友們一起唱著歌,兄弟間友愛依舊。他找不到理由去支持新世代,和他們企圖偽造的、跨越地理界限的新社會或新文化關係;他看不出他們的舞蹈和動作是如何受美國流行音樂的影響,也不理解日本流行文化或企圖贏得普立茲獎是值得受國家支持的藝術形式。他不想打開人們的心胸迎向未來、擁抱這個世界可以給他的,他頑固地以越南在她自己的戰爭中所創造的成就為傲。他的目光短淺,曝露了這個國家教育系統過時、醫療缺乏、專業人員不足、對維護國家自然遺址的國外資金欠缺管理的現象,更嚴重地漠視社會體制和創造接觸文化活動的機會,而這些文化活動卻能幫助民眾了解自己是誰。這位農夫總是看向未來,卻八股地想像著過去,那樣的作法只會妨礙他看到自己面前的真相。 金錢是讓他樂觀向前的誘因,1970年代,奮戰並打敗超級強敵,讓他們的嘴角產生的目中無人的驕氣,他們下一個挑戰則是經濟上的榮譽:讓世界看到越南是多麼迅速地從外國侵略的歷史恥辱中復原。他們以自己的方法行事,而成為東南亞之虎的領導者,在這個地區有級數很高的國民生產毛額(GDP)。但國際間的預測指出,這種領先的優勢,必須伴隨著不停的改革。那個衡量進步的曲線圖指針,若缺少了對當地人的投資、滋養並拓展他們對現今國際趨勢和資源的知識與經驗時,就會開始動搖了。以文化的領域為例,大學圖書館裡與國際文化相關的視覺類、原文或理論性的出版品,特別是1975年以後的藝術類書籍少得可憐。教育系統維持著法國美術學院的系統(1924年法國佔領印度支那時期,成立於河內),著重於視覺藝術類(雕塑、繪畫、素描、漆器、絹印和版畫製作)的技術傳授。越南政府的文化部漠視所有的公眾活動,以一種毫無規範可循的申請系統來運作,對什麼能允許或禁止沒有一定的準則。外國人不能任教,藝術創作者若想與國際當代藝術交流,也得不到政府的支持和認同。但我們千萬不能忘記,藝術家們對現今社會的變遷,具有不可取代的重要角色。今日的越南,有創意的思想家逐漸增加,他們用自己的方式到國外留學,再懷抱著熱忱回來,開始發展自己的藝術論述。「螺旋槳團體」、阮純詩和阮明福的作品,透過商業的色彩和大眾媒體、文學才子和具爭議性的軍隊角色等,讓我們看到以不同的靈光重新形塑的越南歷史。 越南人喜歡看連續劇;流行的韓劇和中國電視劇已經橫掃了全國;演出現代和傳統的故事,通常是根據古老中國的神秘傳說,那些戲劇運用最簡單的佈景、服裝,簡單的舞台設計或美術指導。電視是越南人訊息散佈的主要管道,當「螺旋槳團體」於2006年開始他們的合作計畫,他們都非常瞭解越南缺少藝術實驗的空間,因此自然而然選擇了「頻道」為創意的平台。「螺旋槳團體」組合了三位視覺藝術家:阮俊(Yuan Andrew Nguyen)、伏南叔何(Phu Nam Thuc Ha)、和麥特.路瑟羅(Matt Luceo),拍攝電視劇、電影和網路,儘可能地讓他們要傳遞的訊息看來很吸引人,被普羅大眾喜歡。「瓷器:預告片」(Porcelain: The Trailer)是他們最近和丹麥團隊「超級彈性」[i]合作的作品,內容交織許多不同的故事與議題。 16世紀,葡萄牙人開始從中國進口明朝的青花瓷到歐洲,1602與1604年,荷蘭人打劫了兩艘葡萄牙貨船,每一艘船都載了數以千計的瓷器,後來陸續拍賣,引起歐洲人對這項工藝的狂熱。今天,荷蘭的吉蘭博物館(Zeeuws Museum)擁有這批為數可觀的「盜取贜品」,當吉蘭博物館邀請「超級彈性」一起合作時,這段歷史引發「超級彈性」極大的興趣。 殖民帝國的國王與王后對這些大量生產的瓷器非常讚賞,劫船的海盜竊取這些海上的船商,也為荷屬東印度公司帶來巨大的商業利益,並帶動了荷蘭帝國未來的強盛。這段歷史啟發了「超級彈性」,同時讓他們了解到這項商品是許多歐洲生產者和製作工廠極欲學習的工藝(荷蘭曾經在中國及越南設廠,成為當時最強的絲綢和瓷器貿易商)。 進一步地思考,近年來許多跨國公司不斷地在全球建廠房、找勞工,也是殖民帝國擴張的一種延伸,「超級彈性」和「螺旋槳團體」聯袂在越南將這個複雜的歷史故事,與當代文化聯結,轉換成一個文化性的戲劇。 今日的電視,就像過去的瓷器一樣,是一個商業媒介,它的內容是可以輸出的牟利項目。「瓷器:預告片」是一部三集的電視劇,有一段很吸引人的情節,說一位16世紀的年輕越南女孩愛上了自已的僕人,情人送給女孩一只青花瓷的花瓶,這只花瓶使她得以逃過荷蘭人的毒手,拯救了她的性命。她的故事交纏了另一個來自現代越南的年輕女孩,而後者發現了那一只在過去曾救過這心碎女孩的青花瓷瓶。這支預告片便是這部三部曲戲劇的廣告,在越南的國家電視台播出,它也是一部藝術作品,結合了DVD發行,拍攝時也有贊助者(目前為吉蘭博物館的收藏品)。影片內容在網路上也可以看得到(www.prccelain.vn)。這部多面性的作品,是對歷史目地以及過去如何被記錄和被瞭解的挑戰。「螺旋槳團體」藉由交叉運用多種的資訊平台,強調在今日激增的大眾媒體裡,事實和數字、真相與虛構,是極具發展潛力的元素。 「螺旋槳團體」成員曾在國外受教育,然後回到胡志民市生活、工作,他們都各自有複雜的生活經驗網絡,屬於1970年代越戰期間,大舉遷移到南越的那個世代(扶南叔何Phu Nam Thuc Ha在新加坡渡過他的童年,阮俊則在美國,麥特.路瑟羅是一位來自洛杉磯的藝術家,2009年加入這個團體)。「螺旋槳團體」代表了越南這一代創作的新潮流,以在地文本注入了國際視野和當代文化思潮。他們的作品不僅在越南的主流電視頻道(目前正在和荷蘭協商版權)及國際電影節播放,也在海外重要的美術館和畫廊放映。 阮俊表示:「越南是一個開發中國家,這裡變化的速率,不會發生在已開發的國家,這個現象很少見,有些地方變化之快猶如施了魔法一般。…當代藝術和任何與當代相關的,在越南就像其他的事物一樣,正在發展、成形中。有些議題可以討論,但並不像在其他地方那樣的有意思,不同的歷史,有不同的關心方式…我們在很多作品計畫裡,試著創造一種失序,希望那種失序在特別的情況下,對那種害怕改變,或無法接受其他文化潮流或社會結構的觀眾而言,變成另一種『規律感』。我們很愛玩,我們是不同文化的生產者,我們喜歡讓自己跳進社會野獸的腹中,在裡面消化融入,如電視或不同的流行文化中汲取養份,我們覺得真實的批判可以從系統的內部改變開始,而不是從外人的立場來分析。」[ii] 長期在美國讀書的阮純詩,感受到越南精神的深度,才在2007年返回河內。本質上她想和故鄉再度連結起來,它的社會縱慾和矛盾、它不合常理的叛異、文化儀禮都強烈的吸引著她,阮純詩的短片,把焦點聚集在越南人對宗教的依賴情緒、傳統的遺留或個人教育上,來紀錄越南人的社會生活。她受過記者的訓練,一直感受到平面記者的創造力有限,越來越了解自己需要以個人的願景來做實驗。圖像,在傳達訊息上有強大的魅力,因此使她深為著迷,後來攝影和紀錄片便成了她主要的作品工具。她學習人物誌影片和新媒體,在美國加州大學念國際關係研究所,進一步地訓練自己,擴大紀錄片的範疇,將之融入流行及傳統的媒體中。她的影片作品跟長時間的社群諮商有關,某個特定的故事會以攝影機的焦點加強臉部表情和肢體語言,運用口述歷史、攝影、真實影片、蒙太奇和表演都是她動態影像的重要特徵。阮純詩最感興趣的是人類身體,和它受這世界所影響的動作,她以前的作品,以2007年的《愛男愛女》(Love Man Love Woman)為例,是對男扮女裝或女扮男裝這種鮮為人知卻長期存在的文化現象,在西方看法之外,另一種不同的解讀。 在2009的《冬去春來》裡,阮純詩觀察了拉達的葬禮,這位越南詩人曾參與了1950年代北越的文學和知識界的異議運動,這個運動被稱為「人本主義與美的作品」(Nhan Van-Giai Pham, Humanism and Works of Beauty),旨在為政治和創作自由而抗爭,並批評越南共產黨的濫用職權。這個運動由兩本文學雜誌《人本主義》(「Nam Van」)和《美的作品》(「Giai Pham」)聯合發起,於1958年以暴力收場,所有參與的人都被政府下獄或調查。其中一個關鍵人物,阮有整(Nguyen Huu Dang)被判入獄十五年,出獄後並受監視長達二十年之久。拉達被禁止出版長達三十年,直到2007年,越南政府決定要頒給他國家勳章的殊榮,以平反他過去的冤情。阮純詩說:「像這位詩人如此前衛的藝術創作者,被迫沉默,越南的藝術和文學發展倒退了數十年。」在這部簡短的紀錄片裡,她的鏡頭聚焦在所有來參加這位值得歌頌的詩人葬禮的參與者悲傷的心情,悼念者多為越南著名的當代作家和學者。令人好奇的是,阮純詩的紀錄以時光倒流的方式進行:送葬的行列、哀傷的人們恭敬地在拉達的棺木周圍移動,都以倒轉的方式呈現。時間倒轉的概念來自於阮純詩在達生前做的訪談,在那一次的訪談中,他曾提到,他和同時期的那些同儕,都覺得自己的年輕歲月浪費、虛擲了;阮純詩在《冬去春來》裡運用時光倒轉的處理方式,希望能把拉達的青春還給他,使他在季節更迭的循環裡重生,這是從他對人性觀察所得到的靈感。 研究時間和人性的狀態也是阮明福之前全神貫注的主題,他的批評眼光集中在越南人的大面記憶網絡,將古老神話故事的迷團和現代的潛意識之間,做了微妙的聯結。在《紅色練習曲》裡,阮明福試著提出越南軍隊還殘留著的權力象徵,它記錄了越南的歷史命運─一直因服從外國勢力的利益而苦惱,乃至每一次越南贏得獨立,都必須付出鉅大的犧牲和生命的代價。時至今日,軍事統治已經預告了這個國家的命運,雖然這些軍官現在也是年事已高、坐在辦公桌前的行政官員,但他們的經驗和訓練已經被植入軍事的策略,因此他們對屬於文化範疇的社會運動的理解,被固執的共產主義情結所左右,才會要求藝術必須支持國家的信條。對阮明福而言,《紅色練習曲》這件作品,由一位上了年紀、但很具活力的婦女用類似太極的步伐有韻律地移動,來傳達一種態度。太極這種中國武術源起於一種冥想內觀,是一種防禦的訓練方法,它講求能量在身體裡的運轉,同時也能達到健身的目的。清晨時刻,全越南有數以千計的人們在從事這樣的運動冥想。在《紅色練習曲》裡,螢幕中心只有一位女性,她不但充滿自信地舞動著這種防禦性的步伐,而且還穿著象徵統治者的服裝─軍隊制服,雙手各握著一把紅色的大扇子,以芭蕾舞式的動作跟著身體揮動。當她做著自己的動作時,身後及腳下的景致,不斷地湧出黑白的影像─繁忙的十字路口、顯現政治標語的海報、游民坐著眺望空無一物的街道、學校的孩子們在做晨間操─在這些影像之上,那位婦女繼續著她忘我的狀態。然而她在防禦什麼呢?由於部份影像模糊的品質,使這些移動的影像中,有些看來像似過去的越南,但事實上這些影像都是在現在的首都河內拍攝的。 阮明福還小的時候,很喜歡畫畫。隨後他跟著同學到河內國立綜合大學主修化學,但很快的便了解自己對藝術的喜愛與日俱增,因此轉學到河內藝術大學,主修繪畫,於1992年畢業。1990年代對河內小小的藝術圈而言,是個文化解放實驗的偉大時期。這段期間,有許多來訪的國外藝術家,還有曾經到海外旅行的越南前衛藝術家,帶來不同的藝術創作理念,像是觀念藝術、裝置藝術等。當時,德國藝術家維若尼卡.雅德維琪(Veronika Radulovic)在河內藝術大學任教;陳龍(Tran Luong)是河內聲名狼藉的「五人幫」主要藝術家成員;張晉(Truong Tan)是少數具國際知名度的藝術家,他的裝置藝術挑戰對同性戀和控制的看法,引發了爭議性的話題,同時也影響了如阮明福這樣的年輕藝術家,重新思考他和繪畫之間的關係。1990年代晚期,阮明福是第三個在拉山工作室(Nhasan Studio)辦個展的藝術家,拉山工作室是一個由藝術家自己經營的地方,支持實驗性藝術,從這裡可以看出當時是多麼缺乏讓藝術家展示自己創意的機會。[iii]他的裝置一直在討論鄉村生活和城市生活、有權力和沒權利的人之間的懸殊差異,以檢討越南的傳統和它們的意義,似乎在現代生活裡消失殆盡(例如2007年的《沮喪的龍》)。 新媒體藝術進入越南藝術領域的詞彙始於2000年代早期,錄像是最早被運用在裝置藝術,或做為表演藝術的記錄文件(就像錄像在1990年代進入中國,錄像藝術最早被視為一種紀錄的工具,而不在它本身的表現形式)。革新開發時期(越南社會主義於1986年開始了市場經濟)預示了民營企業的開始,但是政治自由仍受緊密的監控。1990年代,甚至到現在,藝術史的觀念知識和抽象表現主義的藝術概念,在大學裡還是看不到的;因此,感謝電視和電影的受歡迎,使那些在越南學習和工作的藝術家,可以看到錄像做為藝術媒材的潛力,大量運用它的敘事潛能,而不是它的結構功能。(不同於藝術家亞若德‧邁克Aernout Mik用動像投射做雕塑元素,或像澤拓Sawa Hiraki,利用透視的實驗而形成如遊樂場般的影像作品) 透過「螺旋槳團體」、阮純詩和阮明福的作品,我們希望越南控制文化主權的領導者,可以開始共享、感受到他們珍貴的批判思維,未來可以預見「大越」不僅在經濟領域成為佼佼者,也能為了人民的權益和歷史良知,在文化記憶方面神奇地恢復活力。 佐依‧布特(Zoe Butt)2010年,胡志民市 [i] Superflex是一個丹麥團體,成立於1993年,成員包括布隆傑思.克利斯恩、杰克.芬格爾和拉斯莫.尼爾森(Bjǿrnstjerne Christiansen, Jakob Fenger, and Rasmus Nielsen)。這個團體以處理財務和市場經濟的議題、民間組織、民主的生產條件和環境保護主義的作品計畫而成名。他們將自己的國際計畫基礎稱為「反經濟策略」,以刺激權力結構極限的手法,達到質疑權力結構、經銷制度和擁有權的目的。他們大部份作品的構想都圍繞著如何將生產與消費的過程民主化,並經常呼籲以授權的方式交由自立組織去運作。「超級彈性」將這些仲裁稱為「工具」,反映出他們希望自己的藝術創作被理解的方式,比較像是某種行動的邀請和參與,而不是完成一件精美的藝術物件。參與作品的計畫時,觀者成為這件作品的共同作者,將兩者之間的重點從物件轉換到關係,當超級威力進行每一件創作時,都強烈的相信,社會具有異質化和複雜的情結,而他們的計畫就在融合這些不同的觀點與利益,讓他們的藝術可由使用者來定義和定型。近年來,「超級彈性」將注意力轉移到電影,藉由參與和重新形塑紀錄片、廣告片和災難片的影像語彙,持續將焦點放在模糊藝術的定義與可能性。 [ii] http://www.ici-exhibitions.org/images/uploads/propeller.pdf [iii]阮明福曾是河內芮勒格畫廊(RYLLEGA Gallery)的創辦人,該畫廊自2003到2008之間營運,阮明福在這段期間看到許多具潛力的藝術家,提供空間來發表爭議性和較聳動的概念。 圖像.文字.記憶 人如何因應自我的需求,而有目的的運用自己的記憶? 我將在這份報告中,探討尤莉.坎薩庫(Yuree Kensaku)的繪畫,對於記憶運用的可能性及其極限;坎薩庫是用什麼方法收集、處理、操作,並活用她的記憶,使之成為她藝術實踐的資源?又是以何種形式呈現出來呢?我以她在雙年展展出的兩件作品《我心中正在成長的》(What Growing in My Mind),以及《鮮活的記憶》(Vivid Memory)為主要的研究核心(在後續的章節裡,我將解釋引用她作品泰文名稱的原因),我也將引述她某些早期的作品,藉以說明她如何在創作中執著於記憶,尤其是她孩童時期的記憶。 在討論她的作品之前,我先做一個有關記憶如何與藝術產生關聯的簡短說明;更準確地說,應該是記憶如何使繪畫說故事(雖然我並不認為坎薩庫的繪畫是那種具有浮世繪般敘事性的繪畫,但至少她的繪畫以她獨特的方式向觀眾述說故事)。「記憶」是個大家耳熟能詳、經常提到的一個名詞,也是許多藝術家會運用到的資料庫。但對記憶感興趣的不僅存在於藝術的領域,記憶曾被許多不同的領域討論與研究,直到現在,就我的觀察,它雖不是最普遍,但仍然是一個受重視的題目,任何地方都有與記憶相關的討論,它的無所不在,即證明了它是一個值得注意的觀念。 但我們該如何感知記憶呢?「記憶」包含了兩種模式:記得和遺忘;記得與遺忘,是彼此的另一個自我,因為它們是「記憶」這同一件事的一體兩面。當一個人記得某些事,代表他或她曾回想起過去的片段(可以是人、事或物)。因此,總會有些什麼被遺留、沒有被提起,或沒能被記得,這些「沒能被記得」和「不想去記得的事」[1],既是被選擇要遺忘的,而他或她最後終將把它忘記。在這個(被記得的)過程中被保留下來,既成為記憶;因此,記憶是活的,並符合當下存在的狀態。更進一步的說,這代表了人可以處理、操作並控制自己(甚至其他人)的記憶;我們不僅可以選擇去記得什麼,更可以設計用何種方式去記住它。記憶,因人們的感知力而形塑,但這也並不表示記憶總是會被有意地扭曲;對人類而言,他們必須有如何去記得事情的方法、可以區分過去和現在,否則人們無從建立理性的思考。我們需要有能力了解、認識我們周圍發生的一切,那種理解力成為了記憶;一個有關過往的故事。 我們管理記憶力和記憶的方式,主要根植於我們的感知力與態度,缺少了這兩項能力,我們將無法敏銳的察覺任何事物(結果我們將不記得任何事),因為我們將會沒有任何想像(這是不太可能發生的)。對於同一個事件,十個人可能會有五種不同的記憶方式,取決於他們在那個事件當下的立場,和他們的態度,以及當時事件周遭的情境;所以記憶是主觀的,它是個人對人、對事物或對事件詮釋與理解的敘述。由此演繹,記憶是被創造出來的,它是對過去可知覺的故事敘述的重新建構。記憶是活躍的,它是一個對自己或對別人說故事的行為,藉由這種非常主觀的創造記憶的過程(我們下意識或無意識的選擇要記得什麼,以及怎麼去記憶它),但記憶,卻不可能記得「每一件事」。因為記憶是破碎的片段、曾經發生過的事件,是對過去的蒐集和重建。對實際發生過的事情,我們不可能完整的記得所有全貌。因此,記憶也像是幻覺,但它是經過選擇的、真實性片段,它通常是將過去發生的事件,轉變成一種反覆無常的結果。 這聽起來彷彿有點像「套套邏輯」般的重覆,但經過這樣對記憶有一個基礎性的了解,我將記憶總結成一種故事性敘述,它是對過去事物,最原初的回想與重建之結果,意思是說,記憶需要某種形式來產生這個可感知的結果,那個形式就是「敘述」。敘述的形式是多樣化的,記憶的形成,是將過去的知識反覆轉換的一種過程,不論是透過文本的形式,和非文本的實踐。在這樣獨特的思考下,敘事和語言可被認為是同一件事,我可以粗略的將敘事和語言分成兩個寬廣的模式:圖像和文字,這是兩個分不開、又相互依存的成分。記憶本身既是圖像與文字的結合,一旦我們開始思考,就會自動產生圖像與文字,將抽象的思考具像化;沒有圖像與文字,記憶便失去「形式」(不論生理的或心理的)而無法存在,就如同抽象的東西無法具體化(即將變成記憶),它將無以言喻……既盲且啞。 視覺藝術是敘事的一種形式,可以將抽象的概念轉換、變形,而呈現給這個感官世界。如同我之前提到,記憶是許多藝術家靈感的來源,坎薩庫(Kensaku)也是其中之一。2003年,坎薩庫以《我冷淡的愛人》(My Slighting Lover)開始了她的藝術家生涯,我將這位藝術家運用她的家族和童年記憶的方式,稱為「遺忘的後記」。 時光之影:個人記憶與家族歷史 坎薩庫在我之前提到的兩件畫作的創作自述裡提到,她無法全然記得過去,對她而言,記憶是很模糊的,彷彿透過一層窗簾看到的影像(坎薩庫的藝術創作裡有另外一種窗簾的概念)。自2007年開始,她的畫作《鉑金框裡的愛》(Love in Platinum Frame),曾出現了垂掛在窗前的窗簾,那不單純是個花招,而是有助於形塑、表現她的想法─她認為某些事物,實際上不是表象看起來的那樣;在表面下有一種隱藏的秘密。在《鉑金框裡的愛》這件作品中,她將畫中的圖像視為揭發隱藏在那些窗戶背後的秘密,而她正要窺探其真。但在《我心中正在成長的》與《鮮活的記憶》這兩件作品,窗簾的概念從隱匿、披露隱藏在窗戶後方的秘密,轉變為記憶逐漸消失的隱喻。對於窗簾的這兩種概念,讓我聯想起文藝復興時期,繪畫被視為窗戶的概念。透視法的發明,是引發人們這種新想法的起因,因為窗子開啟了一個更深的、產生幻想的三維空間。對我而言,這種空間的幻覺,使畫中彷彿增加了另一個世界,一個由藝術家創造出來的世界;在坎薩庫的作品中,則是她童年的記憶,和她的家族歷史。 根據坎薩庫的說法,她經常入畫的童年記憶,是她還是個念小學的小女孩,於是她能回想起的只是些模糊、片段的記憶,幾乎是她即將完全遺忘前的最後剪影。在這種情況下,坎薩庫的繪畫創作行為,猶如寫下一則有關遺忘的後記,許多過去的小片段,只對她個人具有意義,使她能記得正在消失的記憶,並證實這些被選擇的過去將會在現時呈顯。經由這種特別的感知,她的作品也多少和死亡的意念相關(況且,她經常在早期的繪畫,和那些畫作的創作自述及詮釋中,談及這個話題)。除了她已過世的父親,家族中還有其他的成員(母親和哥哥)尚活在人世;但無論是那一種象徵,被描繪出來的那些存在於記憶裡的人,因為他或她,扮演或存在於過去的時間裡,可被解讀為已逝者。這就是被凝結在畫中,代表往事的圖像。做為一個往事的圖像,畫中的人們和他們在現實生活中不同,於是他們被隱喻成「逝去者」(有些部份被改變了、消失或完全不一樣;從畫面描繪出來的那一刻開始,小孩長大了、大人變老了、狗兒死了、花朵凋謝了等等),畫面中,它代表「那曾經是」,而不是現在,更與現實中的現在完全不同。 在這種形式的運用下,藝術和描述的內容既是一幅有關死亡的繪畫。回想往事其實是讓它再活一次、使它死而復生;或更精準地說,讓它有了新生命,以一種新形態再出現(圖像/藝術品),或者傳遞新意義。華特.班雅明(Walter Benjamin)曾寫過「(1) 在追憶死者或那些我們深愛卻已不在的人們的儀式中,圖像的價值,既是讓我們找到最終的庇護所」。[2]這句話暗示圖像延續了死者存在的時間,對那些還活著的人而言,則變成了他們過往的圖像,也就是所謂「那曾經是」的過往(坎薩庫的母親,並不是現在真實的她,而是二十年前的那個她)。圖像的功能,猶如賦予那些不再有真實身軀的人,或是真實軀體已經改變的人,一個人造的軀體。因此,圖像可以使消逝的被看到,經過與回憶的儀式聯結,圖像和藝術作品帶記憶中的人物進入一個永恆的領域。 當人活著的時候,身體製造了錯綜複雜的行為,更進一步地產生了模稜兩可的困境;全人類都有一樣的經驗,人的自我認定,來自於他們如何在一個文本中擺置自己的位置,而這樣的選擇往往也影響了他們在自己故事裡,所表現出來的行為。圖像伴隨著歷史/故事,相對的它也是用於塑造這些故事文本的內容。於是,這些記憶在坎薩庫的繪畫裡如何被布署、計畫和運用呢? 坎薩庫以兩個向度來操作記憶這個元素:使它再度恢復活力,以及回溯過往。《我心中正在成長的》,和《鮮活的記憶》這兩件作品,坎薩庫回想起小時候家裡的那個小花園,她記得只有父親喜歡種花植草,家裡曾有一些陽光植物。由於她的記憶逐漸模糊消逝,她必須想像、重建父親的形象,以及一家人快樂做園藝的情境。窗簾的形式增加了一種隱喻的角色,意味著她所重建的過往和故事,是曖昧和不確定的。除了被植物和寵物圍繞著(魚、松鼠、烏龜—這些寵物都包含在《我心中正在成長的》作品泰文名稱裡),畫面中還有頭骨,尤其是在她父親的人像周邊;這些骷髏頭暗示著父親已不在人世。蠕蟲和枯萎的花朵,也象徵了某種正在衰敗的狀態。坎薩庫自己則以小女孩的形象出現在兩件畫作中,而且只露出半張臉,正注視這一切的變化,現在她了解了,沒有什麼是可以永久留存的。這種說法是以現在的觀點對應過去,它清楚的顯示,記憶是留存於還活著的人心中(會回想過去)。這兩件畫作名為《我心中正在成長的》和《鮮活的記憶》即是最佳證明;坎薩庫在她現時的想像,重建她還記得的回憶中的一個片段,那些圖像則是她腦海中的形象與故事的反影,她以繪畫將這些形象視覺化;在這兩幅作品裡的時間是多層重疊的,是被藝術家回想並重新組合而成的。 由於藝術家隨興地選擇和運用她的記憶(她的敘述方法),使這些記憶並不真確。她刻意地重建,自往事截取的某些小片段,再重新蒐集記憶,以排列組合的方式,揭露某些事物,又隱藏了某些東西:在真實的生活裡,這些事件的記憶,發生在不同的時間點和地方。這些事件被刻意的將時間錯置,所以這些記憶圖像是沒有時間順序的。坎薩庫畫作裡的事件並非事實,也不算是自傳,但它卻是一個被巧妙處理過的主觀性真實。藉由詮釋(已經被作品名稱誤導─兩種語言,卻不是彼此的翻譯),觀者也許會有自己不同的故事解讀。坎薩庫的繪畫裡潛藏著一個私密的故事,一個個人的人生歷史,唯有藝術家本人能回想起過去真正發生過的事。這些圖像唯有對藝術家本人,具有喚起記憶的作用;但對觀者而言,她所選擇的過去,是為了重建一個新的故事,具有新的意義。 語言遊戲 語言包括看得見,和看不見的多種表現形式;看得見的形式,包括以寫作的文字(看得到的口語符號)和圖像(視覺符號),而看不見的形式,則包含聲音和講演。在坎薩庫的作品中,這兩種語言形式被交互運用;端賴於它們如何相互聯結(如同音字[3]、同形異義字[4]、類比、擬人法和隱喻)。語言的運用也是一種描繪方法,是藝術家用來重新建構故事的象徵形式。視覺的圖像和口語在她的畫作中被移植和變異,舉例而言,她在2010年「想像和平」的聯展中,一件名為《請不要氣餒》(Prod Ya Toi Tor: Please do not be discouraged)的作品中,泰文 「tor」(氣餒) 便有另一個同音字和同形異義字「tor」(李樹);因此,她在畫面中呈現了李子的圖像(這些李子和畫中要隱含的政治危機意識完全沒有關聯)。這種作法說明了,藝術家是如何將畫中的圖像與語言做聯結。 雖然坎薩庫以繪畫將她的記憶視覺化,但這種語言遊戲,導致視覺圖像不足以使觀者全然了解其作品的意涵。坎薩庫的繪畫,似乎隱含了兩種不同層次的詮釋和解讀,一種是視覺符號上的認知定義,另一個是建立在文化認知上的聯結。換言之,對泰國當地的觀眾,和來自國外的觀眾,在觀看同樣的作品時,他們的解讀一定是全然不同(除非這些外國人懂得泰文和泰國的大眾流行文化)。 現在容我再回到本文一開始提到作品的泰文和英文名稱;泰文名稱為「ต้นไม้, ปลาครับ, กระรอก, เต่าน้อยน้อย, ลูกท้อแท้ๆ, หนอนยึกยือ, ความตาย, วิญญาณ, ตัวฉัน ฯลฯ」、「ความทรงจำถึงคุณนายตื่นสาย」,英文的名稱顯然不是字面的直譯(「我心中正在成長的」(What Growing in My Mind)、「鮮活的記憶」(Vivid Memory))。這些泰文的字面直譯是「樹、魚、松鼠、小烏龜、上等桃子、蠕動的蛆、死亡、鬼魂、我…等等」和「我對陽光植物的記憶」。或許,這兩件作品不算是說明坎薩庫上述繪畫特質的最佳例證,她早期的作品(自2003年以來到現在)明顯呈現出英文與泰文名稱的迥然不同;她的泰文作品名稱,通常會使用泰國的俗諺、泰國的民謠或俚語,因此很難把泰文字義中的含意和精髓翻譯出來。要了解這些符號,最重要的就是經由任何一種團體組織的力量(成為它的民族、文化的、宗教的,或是階級的團體),這樣才可能學習到,並從記憶裡取得這些符號的含意(這些符號真正的意義)。這些符號一定源自於社會的統治和社會化系統下的一部份,因此這些成員會有相同的背景;換句話說,生活在相同的文化/社會背景下,使人們可以了解某些相同的符碼。 從這個論點來看,坎薩庫的作品是非常泰式的,它的意涵不容易被外國人理解,至少外藉觀眾的解讀一定和泰國當地人不同。既然坎薩庫和泰國同胞分享集體意識,對泰國人而言,應該是比較容易去詮釋存在於相同系統(泰國社會)下的符號。然而,我也不認為泰國人就可以完全理解她傳遞出來的訊息(由於她操弄語言的方式)。同時,這也不表示,外國人就無法賞析她的作品,當然,人們可以純粹以視覺欣賞的角度去看她的畫作,並建構觀者自己的意義。我的意思是指,根據不同的社會文化學的因素,對她的作品會產生不同層次的詮釋與欣賞。運用泰國格言、諺語、民謠和其他泰國事物,使外國人無法理解她視覺符號的含意,也是一種刻意的操弄。[5] 透過觀察和解碼後,外國觀眾也許能夠體會畫布表面圖像的暗示,理解視覺符號的含意(畢竟圖像是靠著相似或模仿,而具備某種意味:一棵樹的圖像看起來像一棵樹;在這層意涵上,樹就是樹、蛆就是蛆),但泰國人可能看到另一層含意,內在文化的聯結,使他們能聯想起耳熟能詳的泰國諺語、民謠和流行話題,而將這些聯想帶進對繪畫的詮釋(不過,這些畫面與口語的陳述方式,都是藝術家個人刻意的選擇與操弄,她為那些已有某些意義的東西,創造了新的意含,這是一種有目的的操控)。這是坎薩庫繪畫中的獨特語彙系統,沒有人能和她一樣,有這樣的表達方式。 不停地挖掘、尋找她作品裡的意義,可能會從自我認知與自我認同開始,但這並不是找到意義的最終渠道;我們必須把那些看來無關緊要的元素,與作品的泰文名稱拼貼起來,由於坎薩庫的語言結構相當特別,絕不像它看來起的那麼單純(換個角度來看,其實也非常孩子氣),既使是相同文化背景的觀眾,要解讀她的作品也不是那麼容易。 有趣的是,坎薩庫的繪畫並不是故事性的插畫,相反地,圖像與文字(已轉換和變形在圖像中)是經過重新組合、建構後,賦予畫面一個新的敘事意義。那些圖像和文字的原始意義,已然被改變並賦予新的含意,因此,畫布可說是圖像與文字的交互作用的角力場,這是她所運用的獨特又複雜的語言系統。坎薩庫將繪畫創造出兩種不同層次的敘事方式─故事/語言、圖像和文字;多種圖像與語言交互運用的做法,和她的故事之間的關係,是她藝術創作最核心的部份。坎薩庫畫作裡運用的語言,既是她作品迷人的特質,同時,卻也是解讀她作品訊息的障礙。 最後,我想要談談她的繪畫風格;她如何將自己的記憶視覺化的表現手法。之前我提到,在精密審視的觀看下,會發現一般人容易忽略的暴烈跡象,坎薩庫在繪畫裡,將死亡和暴力潛藏在如棒棒糖般甜美、多彩的意象裡。一般人無法體會她畫中所呈現的暴烈能量或負面情緒的原因,肇因於她非寫實的畫風(我們可以想像一下,如果看到的畫面是真實的骷髏頭、吊著的人和蛆,那是多麼的恐怖!)。藉於色彩豐富、扁平像卡通一般的圖像,所有的事物看起來都很「可愛」。表面色彩豐富,和扭曲變形的身體與物件,創造了一個讓人受騙的暴力畫面。它看起來不真實,所以不像有暴力的畫面,有時甚至非常滑稽。 這種欺騙的特質在坎薩庫的畫面裡,存在於卡通般的扁平圖像裡,就像她慧黠地操弄語言的手法一般。因為非寫實,人們不會輕易地察覺到,那些隱藏在甜美表面下的暴力和負面意味。存在於她作品裡的這種複雜性,既是語言和多重敘事法交互運用下的產物,它同時也摻雜了重新蒐集建構的記憶。坎薩庫色彩豐富、扁平的畫風,確實包含多重層次的時間與記憶,這些時段並沒有以前後順序組合而成,導致這些記憶是無法被敘述的。再換一個方式來解釋,那些畫中的回憶,並沒能說出它自己(原始)的故事,也並不能真正代表它們自己,僅具有參考的功能,就像是個前往另一個故事的中途站。這一切說明,都顯示了坎薩庫的繪畫,並沒有看起來那麼單純而容易解讀。畫面充滿色彩的可愛風,僅是一個幻象,誘使觀者忽略她畫中帶有的激動與暴烈。她在將記憶視覺化的處理過程,和運用的手法,使觀者很難解讀她想要傳達的訊息。在色彩、非寫實的構圖下,坎薩庫將真實的自我,隱匿在那些個人生活歷史的虛假陰影下。 [1] 雖然我不否然,也有不能被忘掉的事,像是一個傷口或心理受到的屈辱。 [2] 華特.班雅明,「迎向靈光消逝的年代」第三版,Edmund Jephcot and Others翻譯,Eiland, Howeard and Jenning, Michael W. 編輯,華特.班雅明,選集第四冊1938-40年,2003年劍橋, 麻州: 哈佛大學 Belknap 出版社 出版 258頁 [3]譯註:發音相同的字,如英文的right和write。 [4]譯註:同字型,但意義不同的字;如英文的seal有海豹及圖章兩種不同的意思。 [5] 基於這個原因,我個人從來不覺得坎薩庫的繪畫帶有「日本味」(除了她具有一半泰國血統,一半日本血統,她是非常典型的混血兒藝術家的代表)。雖然她的作品彷彿帶點「普普」(以扁平、卡通式風格的圖像),她的作品與其他日本流行藝術或「漫畫」截然不同。

相關專文